美國的生育率於2018年下跌到歷史新低:總和生育率(TFR,即Total Fertility Rate)低至1.7(這一統計數據表明平均每位女性一生所生育的孩子數)。技術角度而言,目前美國的生育率不到替換率(replacement rate),也就是說美國生育率已經低於讓人口能自我更替維持的生育水平,即2.1。生育率如此大幅下降產生著迅速而廣泛的影響,特別是這一下降發生在如此短的時間內(大約就在過去的十年)。並且最近的動向引起了經濟學家,決策規劃階層和政治界的密切關注。

然而至今,觀察美國宗教狀況的人們對此少有表達顧慮和關注。這令人好奇,因爲在世界範圍,生育率的走低是世俗化與建制宗教衰微的最明顯預兆。生育率與信仰有著緊密的關聯。目前美國人口的變化趨勢,指向著一波正在到來的,將會有深遠歷史影響的世俗化潮流,甚至是一場美國社會向西歐模式轉變的潮流。這至少應該是美國現代宗教史上最重大、最有新聞價值的事件之一了。

發生在歐洲的先例需要引起我們的注意。1950年代,歐洲的總和生育率處在嬰兒潮(baby boom,指1945年二戰結束至1960年代中期的生育率的大幅升高,主要在歐美國家——譯註)盛期水平:約平均每位婦女有3.0個孩子,也可能更多。從1960年代中期開始,這一數字急劇下降。始於新教國家(斯堪的納維亞國家尤爲顯著),隨後蔓延到天主教國家。到1980年代,有些歐洲國家的總和生育率跌至前所未有的1.3,甚至可能更低,儘管此後有略微回升。今天一個典型歐洲國家總和生育率大約在1.7到1.8之間:大致與美國相當。

發生在歐洲的先例需要引起我們的注意。1950年代,歐洲的總和生育率處在嬰兒潮(baby boom,指1945年二戰結束至1960年代中期的生育率的大幅升高,主要在歐美國家——譯註)盛期水平:約平均每位婦女有3.0個孩子,也可能更多。從1960年代中期開始,這一數字急劇下降。始於新教國家(斯堪的納維亞國家尤爲顯著),隨後蔓延到天主教國家。到1980年代,有些歐洲國家的總和生育率跌至前所未有的1.3,甚至可能更低,儘管此後有略微回升。今天一個典型歐洲國家總和生育率大約在1.7到1.8之間:大致與美國相當。

生育率的下降與另一廣爲人知並已經得到相當多研究的現象相關聯:建制宗教的衰落,在有些國家建制宗教好像蒸發了一般。另一關聯因素是公眾道德觀的集體變遷,其中我們看到全民公投如何將曾經不可思議的「創新之舉」合法化:避孕、墮胎、同性婚姻和安樂死。

教會在這些潮流中節節退敗,威望和公眾接受程度嚴重受損。從任何衡量標準如教會參加率、教職人員數、甚至承認自己是基督徒的意願度看來,許多歐洲國家都經歷了劇烈的世俗化。

然而有關聯並不意味著有因果。任何有統計學基礎知識的人都知道關聯與因果大有區別。然而,歐洲所走過的歷程強烈指向生育率與信仰之間的密切聯繫,雖然究竟誰影響了誰仍可探討。

一種解釋的思路是宗教的衰落在先,導致了生育率的下降和家庭規模的減小。通常人們注意到的是,兒女眾多的家庭一般會更多與宗教機構有著某種聯繫,更委身於宗教生活。可能保守主義和傳統主義的信徒有更深的家庭意識、更致力於家庭的延續和興旺,這使得他們會養育更多的孩子。或者也可能大家庭的成員更傾向保守主義,更持守傳統宗教信仰。

多項長期研究工作都在表明這一關聯。的確,保守或傳統主義宗教信仰與高生育率之間的聯繫,通常被觀察家們用來解釋保守宗派在當代美國的興盛。這一興盛某種意義上擠壓了主流自由派教會。有人認爲在「宗教市場」上對輸贏起決定性作用的不是神學的健全與否,而是生育率。現在讓我們設想如果因某些情況改變,使得宗教信仰衰退、無宗教信仰者數目增加,那麼我們可以期待生育率的下跌。

然而,我們也可以提出是生育率下跌在先,使宗教信仰受到影響。家庭的縮小導致家庭與宗教機構的連結減弱,因爲不再有那麼多孩子去上宗教學校或參加教會慕道班,也不再參加其他各宗教都有的類似訓練或社交。當與宗教的連結減弱時,大眾便越發視自己爲個體的和世俗的,越發在個體主義和世俗主義的框架中定義自己的價值,也越發在社會與政治問題(比如性別與道德)上有反教會或反建制宗教的意願。 在一定程度上,這種反對立場來自於日益增長的,將性行爲與生育分離的趨勢。

但我們無需一定要把哪個因素在先分辨清楚,因爲兩者(生育率與宗教信仰)如此緊密關聯,使得其中之一發生變化時,另一者便緊跟其後。讓我們想像這樣一個群體:其中的人越發遠離傳統宗教觀念下對兩性角色的認識。這減輕了他們需要在家庭生活、爲人父母、和人類文明繁榮的框架下定位自己角色的思想壓力。當女性日益從家庭角色中解放出來時,她們越發投身於職場,便不再有時間照顧她們母親一輩的大家庭。那樣的變化繼而削弱了人們與宗教機構的連結。低生育率促使宗教信仰衰落,降低人們的宗教熱忱,以此反覆循環。這使得家庭規模與宗教信仰這兩個因素錯綜糾纏難分難解。

在這裡需要指出一個至關重要的分別:我們時常泛泛地談論「世俗化」,但事實上那個詞描述著兩個不同的趨勢或潮流。學者葛莉絲·戴維(Grace Davie,1946—,英國社會學家,專注宗教的社會學研究——譯註)曾論述過參與宗教的兩種模式:信仰與歸屬。兩者雖然時常一起發生,但這同步卻並不必需。當代歐洲所發生的極引人注目的變化,是歸屬宗教團體和參與其生活的意願在降低。與此同時,許多沒有去教會的歐洲人卻全面展現出持某種有宗教信仰,以及個人有熱忱追隨宗教的跡象。特別地,基督徒朝聖活動保持著一貫的興盛。這樣的警訊告訴我們,有組織的建制宗教正經歷著危機。

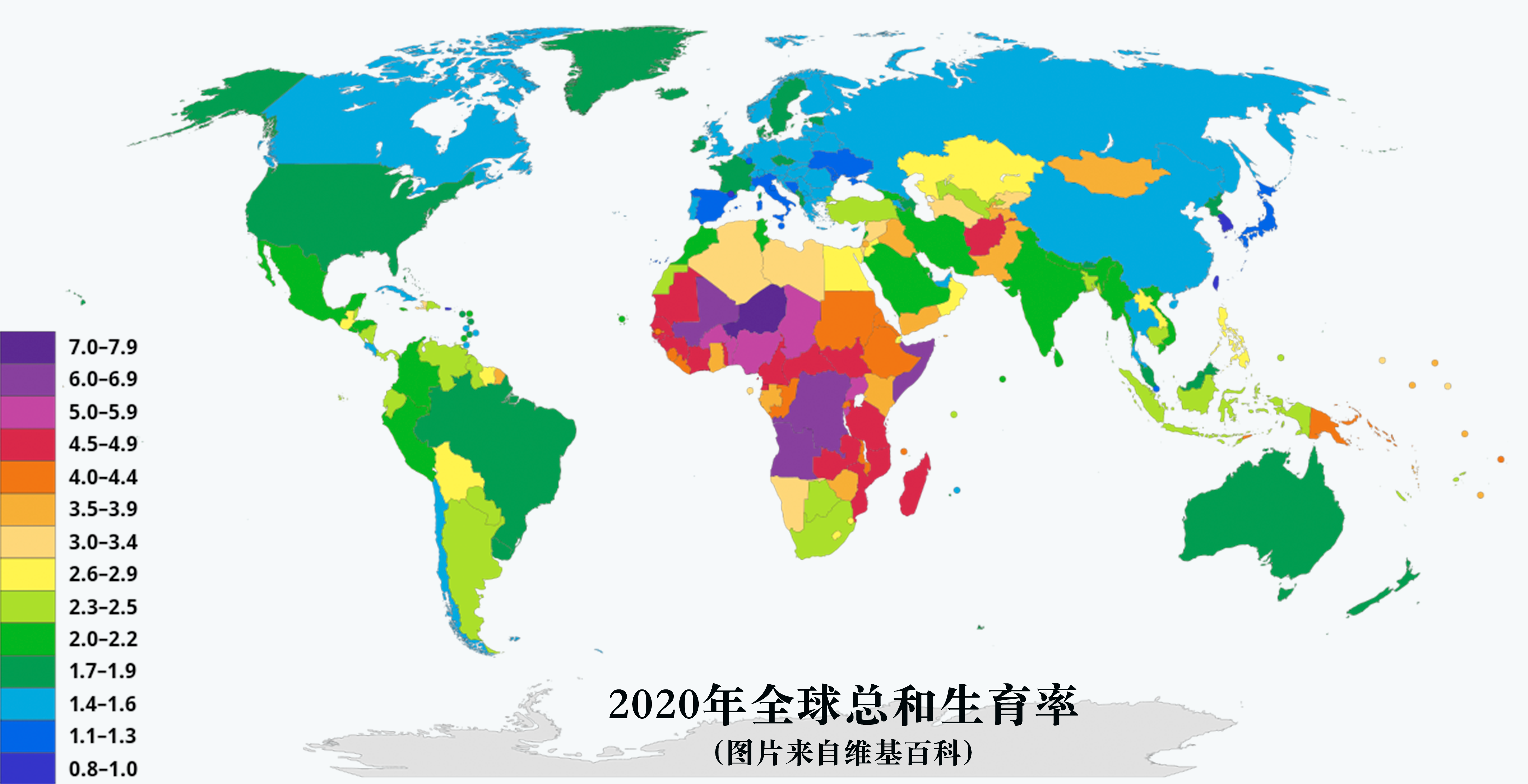

多年以來,社會科學研究者注意到了歐洲正在進行的這兩場並行的變革:人口結構變化和世俗化潮流。他們認爲那些是歐洲特定情況的特定產物。但事情很快變得明了:歐洲只是一股更宏大的全球潮流的先鋒,這潮流從1970年代起在世界範圍引發了眾多變化。自1970年開始,墨西哥的總和生育率從接近每位女性生育7個孩子的水平下跌到2.2:換言之,勉強超過更替水平。與此同時,越南的數字從6.4下降到1.9,印尼從5.4到2.3,印度從5.5到2.3。韓國的情況讓人驚詫:從4.5跌破1.0,在世界範圍躋身墊底國家之列。在各個國家內部,局部地區的變化更加劇烈。目前在印度約半數的行政邦,總和生育率低於更替水平。像旁遮普(Punjab)、西孟加拉(West Bengal)那樣的人口大邦,生育率已經低於丹麥的水平。

多數觀察者認爲這些最近的下跌趨勢會繼續延續十到二十年,使今天在德國或意大利發生的人口變化在歐洲以外的地區繼續得到擴散。在最近(2019)的一本著述中,約翰·伊比森(John Ibbitson)和達雷爾·布里克(Darrell Bricker)考察了族群衰退和人口縮減可能造成的長期影響。他們的書名讓人打冷顫:《空蕩蕩的地球》(Empty Planet)。

但會不會當歐洲的人口樣式擴散到世界上許多地方時,那些地方宗教層面的變化不會那麼顯著?事實上,這兩者的關聯在相隔數千英里之外的許多國家仍然發生著。當生育率崩潰的震波橫掃拉丁美洲的時候,宗教參與程度和歸屬程度的下跌趨勢也隨即到來。同時,調查顯示有顯著比例的人口稱自己不屬於任何宗派或宗教,即在調查中把自己的「宗教信仰」標識爲「無」這一類。正如歐洲,那些地方教會權威的衰減(不論新教還是天主教)也反映在廣泛的有關性倫理的自由主義立法中。再次,關於同性婚姻的立法成爲了有價值的風向標。直到最近,若干拉丁美洲國家在這些方面居然比美國還要自由得多。

東亞國家展現出一幅相似的情景,受影響的則是非基督教信仰的宗教。在亞洲生育率低迷的腹地,如日本、韓國、泰國,佛教正處在岌岌可危的境地。比如在日本,許多寺廟面臨將在未來的十到二十年關閉的前景。即便對於那些自稱佛教徒的人們,他們參與正式宗教活動的程度在最近的十年也大幅下跌。在日本,真正與寺廟有聯繫的佛教徒寥寥無幾。佛教僧侶清楚地意識到他們很大程度已經屬於上一個世代,對年輕人失去了吸引力,雖然年輕僧侶嘗試著用時尚的形式重新包裝他們的信息。今天的日本已經見不到當年年輕人湧入佛寺的情景了。在這一整出故事中,在各個舞台上演的故事情節與歐洲舞台(不論是歐洲的天主教會、聖公會還是路德宗教會)的類比性顯而易見。

在韓國,自稱佛教徒的人口自本世紀初直線下降。韓國的基督教牧師們對爭取到年輕國人的前景也少有樂觀。韓國除外,另一亞洲的低生育率地區是台灣。台灣是在亞洲最先將同性婚姻合法化的地區。

最驚人的生育率下跌的情況,有的發生在伊斯蘭世界,比如伊朗。至少在1982年,伊朗的總和生育率在大約每位女性生養6.5個孩子的水平,但是今天,這個數字在1.7以下,再次低於丹麥。不出人所料,建制宗教深深面臨著窘境。據估算,伊朗的清真寺禮拜參與人口占總人口百分之一至二的水平。並且,全國的5.7萬清真寺中,只有3千座是完全運作的。北非的生育率也同樣受挫,比如在馬格里布地區(Arab Maghreb)的突尼斯和摩洛哥。

無論我們到世界哪裡,生育率與信仰之間的連結似乎是穩固的。顯然,將美國代入這個公式會得出什麼,這是個相當讓人好奇的問題。直到最近,美國都是社會科學家的痛點,因爲作爲一個享有高度兩性平等的發達國家,它維持了高水平的生育率,宗教程度也離譜的高。乍一看,許多關於宗教信仰的社會根源的理論在這一現象面前失效。然而在過去的十五年,這一圖景徹底改變。就在2008年,美國生育率仍舊在更替水平左右,幾乎達到2.1。但是讓人暈眩的下跌隨即開始,部分誘因是那一年金融市場的崩潰導致的經濟蕭條。現在,生育率是1.7,這數字在未來的十年勢必會繼續下降。

無論我們到世界哪裡,生育率與信仰之間的連結似乎是穩固的。顯然,將美國代入這個公式會得出什麼,這是個相當讓人好奇的問題。直到最近,美國都是社會科學家的痛點,因爲作爲一個享有高度兩性平等的發達國家,它維持了高水平的生育率,宗教程度也離譜的高。乍一看,許多關於宗教信仰的社會根源的理論在這一現象面前失效。然而在過去的十五年,這一圖景徹底改變。就在2008年,美國生育率仍舊在更替水平左右,幾乎達到2.1。但是讓人暈眩的下跌隨即開始,部分誘因是那一年金融市場的崩潰導致的經濟蕭條。現在,生育率是1.7,這數字在未來的十年勢必會繼續下降。

就在同時期,另一趨勢訴說著美國社會正與有組織的信仰活動漸行漸遠:在調查中爲自己的宗教信仰選擇「無」的人數在迅速攀升。但正如我在上文中指出的,我們要小心,不能將這些人與無神論者混淆。「無」代表的是回答問卷的人告訴調查者他(她)無宗教歸屬。那對他們的宗教信仰或宗教活動也可能並不說明任何問題:「無」是歸屬意義上的,不是信仰意義上的。

但無信仰歸屬者的人數正以迅猛的勢頭增加。根據普遍接受的估算,美國三大選民群體是天主教徒、新教徒、與無宗教歸屬者,每一群體佔總體的百分之二十三。在接連的調查中,無歸屬者在年輕成年人與千禧一代(millenials,一般指1980年代和1990年代出生的人)中佔比顯著更高。這應當預示著選擇「無」的人佔比在將來的年代中會顯著增加。2016年的一項研究發現18至29歲人口中的近百分之四十不歸屬任何宗教團體。甚至在30到49歲的人口中,這個數字達到百分之二十九。此外,選擇「無」的人數精確地踩著人口結構變化和生育率下降的步點增加著,年份恰好合拍。那就完美地符合了描繪低生育率低信仰程度社會產生的模型,事實上也就是歐洲社會模型。

這是否是美國宗教特別是基督教的警鐘?在失去希望前,我們可能應當考慮人口結構大圖景中的其他方面。一個低生育率的社會是一個老齡化的社會,需要大量年輕人與辛勤勞動的人去工作去繳稅,那些通常是來自貧窮的高生育率國家的移民。他們帶著自己的宗教信仰前來,在接納他們的國家打下新的基礎。我們時常聽聞移民如何在歐洲形成了新的伊斯蘭教群體,但很少聽到亞洲、非洲、拉丁美洲的移民如何改變了基督教。事實上,這些基督徒移民已經在加固並轉變著歐洲與北美,甚至阿爾巴尼亞半島的教會生活。基督教正在族群構成上發生著變化,但其實這種轉變在歷史上經常發生。

進一步,全球生育率變化並不處處同步:一些重要地區,如撒哈拉以南非洲,遠未受到嚴重的影響。在那裡,基督教會的增長已難以計數,而這些社群能夠向歐洲等地方提供充足的移民。到2050年,非洲裔可能會構成世界三分之一的基督徒人口,也可能會更多。那時將是人類有史以來第一次,基督徒人口在單一一個洲(非洲)超過10億。

最後,我的觀點並非歐美的宗教正在死亡,而是正在改變。數百萬的人有宗教信仰卻無宗教團體歸屬,而這個數字將繼續增加。所有教會面臨的挑戰,是要決定如何應對這個新的世界,這個對機構與組織充斥敵意的,對入侵眾人認爲的私人空間、私人道德觀充斥反感的新世界。該如何與願意相信卻害怕委身的人們進行對話?

最重要的是,教會需要對這些人口結構的變化趨勢與其背後的原因有所思考。其中,女性的需要與顧慮應該是一個佔中心地位的議題,因爲這場社會變革的驅動力背後是女性從家庭角色向職場和校園角色的轉變。這對傳播基督教福音又意味著什麼呢?

這場人口結構的變革,顛覆了眾多歷來被視爲對宗教的存在與宗教事工開展至關重要的特徵與活動,使得這些變得無關緊要。當這些活動漸漸消失時,各宗教便不得不重新審視思考各自的核心使命。這一重新思考與重新定位的功課可能是漫長甚至痛苦的,甚至對謹守歷史信念的宗教也是如此。但是潛在的機會卻是豐富的,在這個人類特別有需要的時候。空蕩蕩的星球呼喚的絕非空蕩蕩的信仰。

譯:Alex Liu;校:JFX。原文刊載於福音聯盟英文網站:Fertility, Faith, and a Secular America?