喬恩·菲爾德(Jon Fielder)本來可以在別的地方找到一份很好的工作。

他作爲優秀畢業生(summa cum laude,一般指排名前1%的學生)畢業於著名的威廉姆斯學院(Williams College),後來又以優異成績畢業於精英大學貝勒醫學院(Baylor College of Medicine)。隨後,他在約翰·霍普金斯大學接受了內科住院醫師培訓,在那裡他得到了班上最佳實習生的榮譽。

他的大學室友馬克·格森(Mark Gerson)說:「菲爾德本可以成爲『美國醫學領域的佼佼者』。」格森自己就是這樣的一個成功人士,他與別人共同創辦了一個成功的頂級專業人士彼此學習的商業性學習社區。

但是,畢業後菲爾德沒有向醫院和大學申請工作機會,而是訂了一張去肯尼亞的飛機票。他來到了非洲大陸上一家人手、物資或資金都不夠的宣教醫院。他每天工作10至12個小時,與他的未婚妻分開一年,連續兩年在重症監護室待命,沒有任何的休息。

他與一家沒有庫存的藥房合作開展工作,並與沒有接受過艾滋病護理培訓的工作人員一起啓動了一個艾滋病護理醫療項目。他獲得知識的方式不是通過參加在波士頓或紐約舉行的會議,而是老派地通過閱讀紙質教科書,後來又通過互聯網閱讀在線期刊。(他說:「我曾經參考一本老舊的教科書爲一個因懷孕而導致腎臟失去功能的病人混合腹膜透析溶液,她居然活下來了。」)

他與一家沒有庫存的藥房合作開展工作,並與沒有接受過艾滋病護理培訓的工作人員一起啓動了一個艾滋病護理醫療項目。他獲得知識的方式不是通過參加在波士頓或紐約舉行的會議,而是老派地通過閱讀紙質教科書,後來又通過互聯網閱讀在線期刊。(他說:「我曾經參考一本老舊的教科書爲一個因懷孕而導致腎臟失去功能的病人混合腹膜透析溶液,她居然活下來了。」)

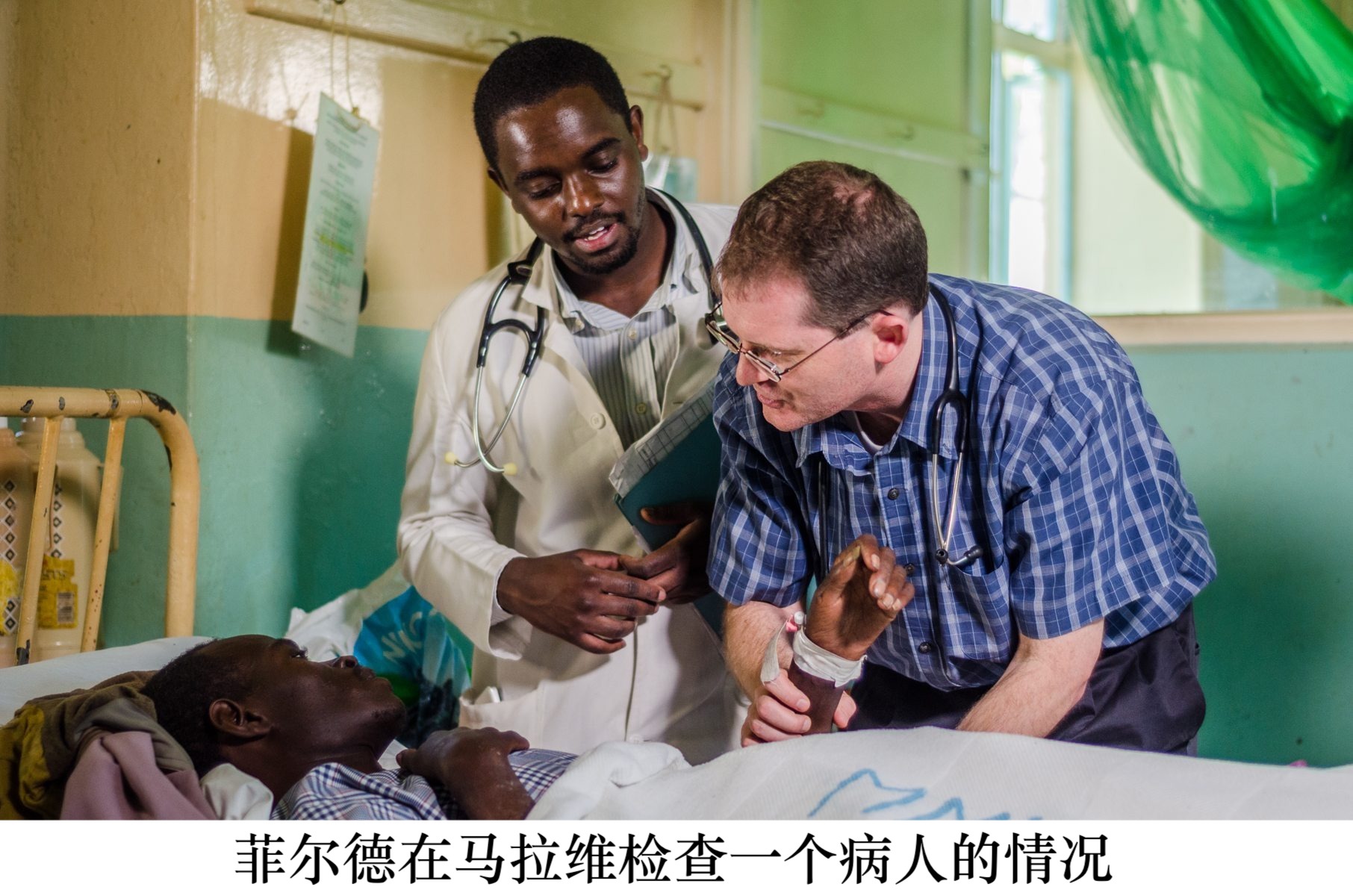

他面對的是世界上最大的健康危機——艾滋病毒和艾滋病——就在這個危機的震中地區。他在馬拉維的一家醫院全職工作,同時在醫學雜誌發表了十多篇文章和摘要,編寫了一本如何處理HIV患者結核病(非洲大多數艾滋病患者致死的主要原因)的教科書,並成立了一個基金會,將向非洲其他有需要的宣教醫院捐贈數百萬美元。

這個基金會——非洲宣教保健基金會(African Mission Healthcare Foundation, AMHF)——也許是最令人驚訝的成就。作爲一個宣教醫生,他的整個職業生涯都在服事生活在貧困中的人,他從哪裡獲得數百萬美元的資金啓動這一項目?

這並不是說菲爾德是一個有魅力的演講者或宣傳者,也不是說他忙於四處籌集資金。(他是那種在面對授獎和稱讚時,都會立即建議另一位醫生代替的人)。

但他確實有一個最好的朋友——敬虔的猶太人,前面提到的那位格森。從大學直到如今。

格森在威廉姆斯大學入學後,大一的時候就認識了菲爾德,他馬上意識到菲爾德「是我認識的道德上最認真、智識上最嚴謹的人」。

在課堂之外,菲爾德往往喜歡閱讀《評論》(Commentary)雜誌、《公共利益》(The Public Interest)這一關於政策的雜誌和《國家利益》(The National Interest)雜誌。(這些是報導和討論政治、文化和外交事務的期刊雜誌。)

「他所讀的東西和他的思維方式與我們這個年齡段的其他人不同,」格森說。「他把我引入了嚴肅的思想世界。」

格森同樣獲得了優秀畢業生稱號,兩人後來一直保持著聯繫,格森的研究生階段去了耶魯大學法學院,而菲爾德去了貝勒醫學院,在那裡菲爾德認識了基督(「這是靈魂探索的結果,神帶領我認識了自己的罪。」)。菲爾德隨後認真對待自己的信仰,他從醫學院休學一年,來到加爾各答爲特蕾莎修女的機構工作。

菲爾德說:「我一直都在追求學術成就,那時我真的感覺到上帝對我說,我需要做一些不同的事情。」

回國後,菲爾德完成了醫學院的學習,並在約翰·霍普金斯大學做了內科住院實習醫生。他並沒有因爲參與宗教服務而減少成就——他被選爲班上最好的實習生——但現在他的精力被瞄準了一個不同的方向。

回國後,菲爾德完成了醫學院的學習,並在約翰·霍普金斯大學做了內科住院實習醫生。他並沒有因爲參與宗教服務而減少成就——他被選爲班上最好的實習生——但現在他的精力被瞄準了一個不同的方向。

他說:「我在實習期間花了很長的時間瀏覽宣教機構網站,要知道當時的網站還沒那麼方便好看,但我的確在認真尋找完成培訓後的去處。」

他找到了一個值得去的地方。在約翰·霍普金斯大學畢業幾個月後,菲爾德向他的女朋友求婚,(第二天)就飛去了肯尼亞。

「他給我打電話說,『我是一個基督徒,蒙召去非洲服事窮人,』」格森回憶說。「對此我一點都不驚訝。」

格森隨後也加入進來——「在我投入艾滋病項目之前,他就已經捐款給醫院裡感染艾滋病毒的病人了,」菲爾德這樣告訴他們的母校。

這是一個非常合宜的時機。菲爾德專門研究傳染病,而非洲正遭受著最嚴重傳染病的折磨。2005年,全世界的艾滋病死亡人數將達到峰值,約爲200萬;其中近四分之三在撒哈拉以南非洲(漠南非洲)。

最早的HIV菌株起源於喀麥隆的黑猩猩,並在20世紀20年代轉移到了人類身上。到20世紀60年代初,可能大約有2000人被感染。到1993年,在性交易和公共交通都增長的幫助下,這個數字已經飆升到1400萬;其中900萬生活在撒哈拉以南非洲。

到2001年,撒哈拉以南的2000多萬人患有艾滋病。

幸運的是,當時製藥公司已經發明了抗逆轉錄病毒藥物來控制這種疾病並防止其蔓延。但只有8000名撒哈拉以南的非洲人能夠獲得這類藥物。

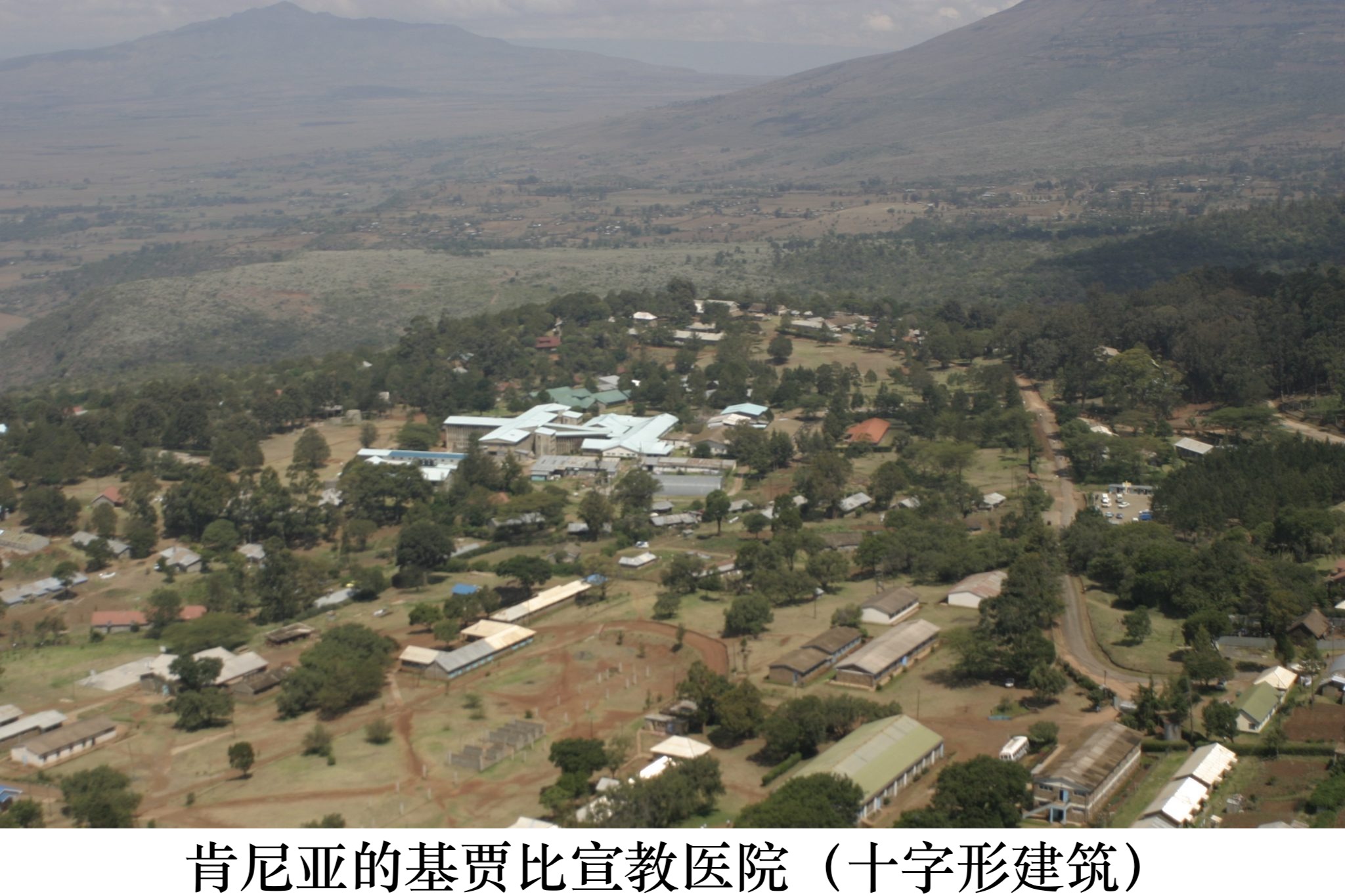

在肯尼亞的基賈比(Kijabe),一位名叫內特·史密斯(Nate Smith)的醫生正在一家宣教醫院工作,那裡人口中的HIV陽性率在8%到15%之間。菲爾德給他寫了一封信,問道:「我可以過去嗎?」

史密斯沒有拒絕他,但他也沒有時間給他培訓。在菲爾德到達一週後左右,史密斯回到了美國,留下菲爾德在那裡——作爲唯一知道如何照顧艾滋病患者的醫院工作人員。

問題不在於知道該怎麼做(菲爾德曾接受過這方面的培訓),而在於如何獲得正確的藥物。2000年,拯救生命的抗逆轉錄病毒藥物的價格是每位病人每年10,000美元。2001年,當更多公司開始仿製這些藥物時,價格下降到350美元。但是對於一個三分之一的人每天靠不到1.25美元生存的國家來說,這仍然是一個不可能企及的數字。

問題不在於知道該怎麼做(菲爾德曾接受過這方面的培訓),而在於如何獲得正確的藥物。2000年,拯救生命的抗逆轉錄病毒藥物的價格是每位病人每年10,000美元。2001年,當更多公司開始仿製這些藥物時,價格下降到350美元。但是對於一個三分之一的人每天靠不到1.25美元生存的國家來說,這仍然是一個不可能企及的數字。

因此,菲爾德利用格森的捐款來補貼藥物的費用,要求病人只支付他們能夠負擔的費用。他盡其所能地降低了HIV的流行,並計劃在兩年後離開。

但到了2004年,就在菲爾德的兩年時間即將結束時,美國總統艾滋病緊急救援計劃(President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR)資金抵達了肯尼亞。

菲爾德說:「我們真的相信神在呼召我們留下來,因爲醫院沒有其他人能帶領PEPFAR項目。我們看到了擔當擴大醫院規模的機會和責任。」

在2003年的國情諮文中,喬治·W. 布什總統要求國會進行「超越目前所有國際努力的慈善工作」,以 「扭轉艾滋病的趨勢」。國會爲他起立鼓掌,然後給他撥款150億美元用於在15個國家推廣抗逆轉錄病毒治療,其中13個是撒哈拉以南的國家。(PEPFAR隨後獲得延長和擴大範圍;迄今爲止,美國已經在這個項目上花費了700多億美元。)

「如果沒有PEPFAR項目的介入,大多數(HIV感染者)都會死亡。」喬納森·姆維因迪(Jonathan Mwiindi)說,他於2003年開始在菲爾德的醫院擔任藥劑師。」與社區識別、轉診和隨訪相比,在醫院花費的時間很少、醫治效率更高,但我們沒有那麼多資源在醫院提供藥物和治療。」

「如果沒有PEPFAR項目的介入,大多數(HIV感染者)都會死亡。」喬納森·姆維因迪(Jonathan Mwiindi)說,他於2003年開始在菲爾德的醫院擔任藥劑師。」與社區識別、轉診和隨訪相比,在醫院花費的時間很少、醫治效率更高,但我們沒有那麼多資源在醫院提供藥物和治療。」

聽起來感覺很落後,但這是事實。數百萬死於艾滋病的人並不急於找醫生。

菲爾德說:「在PEPFAR項目早期,我們面臨著尋找艾滋病患者並爲他們提供治療的壓力。你不能只是在醫院裡等著別人找上門來。」

因爲走進一家醫院就意味著你承認自己有一種正在殺死你的國家幾乎7%的人的病毒,並不是一件容易的事。(想想看,你必須承認自己是一個行將就木之人。)你要冒著社會恥辱和孤立的風險來攜帶這種疾病。也許你甚至不知道醫療幫助是可行的。

或者,最糟糕的是,也許你的牧師告訴你不要去醫院。

2001年3月的一個星期天,161名HIV感染者去參加牧師約翰·恩杜阿提(John Nduati)的「醫治特會」。他把他們叫到教堂的前排,在那裡他們「像一排多米諾骨牌一樣倒下,牧師立即宣佈他們已經痊癒,」《紐約時報》這樣報導。

恩杜阿提並不是唯一提供「屬靈醫治」的人。非洲神恩基督教會(Redeemed Christian Church of God,屬靈恩派)告訴其200萬教會成員,艾滋病毒是一種「惡魔的靈」,可以被趕出去。內羅畢的一位牧師帶領人們舉行公開的「醫治特會」,特會內容包括燒掉他們的抗逆轉錄病毒藥物並奉獻很多錢給牧師。津巴布韋的一位「先知」聲稱自己能夠通過他的衛星廣播治癒艾滋病。而在南非,一位成功神學傳道人聲稱可以通過向教會成員噴灑殺蟲劑來治癒艾滋病。

後果是致命的:停用抗逆轉錄病毒藥物不僅意味著病人沒有控制住疾病,而且還使他們有可能對藥物產生抗藥性。

後果是致命的:停用抗逆轉錄病毒藥物不僅意味著病人沒有控制住疾病,而且還使他們有可能對藥物產生抗藥性。

菲爾德說:「我們非常認真地對待這個問題。成功神學是『不小的挑戰』。」

菲爾德和他的員工密切關注病人是否來補藥。他告訴那些HIV感染患者:「神在工作。祂正在醫治你。這些藥物來自地球上的某個地方,而不是來自魔鬼。」他用雅各書1:17支持這一觀點:「各樣美善的恩賜和各樣全備的賞賜都是從上頭來的,從眾光之父那裡降下來的。」

但對成功神學的最好回應就是福音神學。

菲爾德爲這一「基督教」現象感到困惑,他環顧了一下其他治療項目和該地區與國際慈善組織有聯繫的教會網絡,這些教會正在向受感染的病人伸出援手。他們是如何吸引艾滋病毒感染者並讓他們參與進來的呢?答案是:社區服務和牧師參與。

菲爾德所在醫院的理事會主席恰好是該地區牧師網絡的領導人,因此他邀請了150名牧師參加爲期三天的培訓,學習艾滋病毒的基本生物學知識、藥物以及堅持治療時間表的重要性。

菲爾德說:「這個培訓課程是我們在社區開展的最重要的舉措。」牧師們和眾教會的反應非常好。許多人轉介病人,用他們自己的車送病患來醫院,在他們的教會裡舉行支持小組,並在支持小組中領導禱告和學習聖經。

姆維因迪說:「我們在一個月內從60個病人增加到200個。」

菲爾德並沒有就此止步。他和他的員工爲牧師們制定了一套課程,介紹他們在治療過程中的種種要素。在兩年內,基賈比醫院使用抗逆轉錄病毒藥物的人數從120人躍升至1800人。此後,這一數字又攀升至約5,500人。(一位牧師介紹了很多很多病人,菲爾德不得不要求他放慢速度,因爲醫院無法跟上)。「我不確定他是否聽從了我的建議!」)

菲爾德並沒有就此止步。他和他的員工爲牧師們制定了一套課程,介紹他們在治療過程中的種種要素。在兩年內,基賈比醫院使用抗逆轉錄病毒藥物的人數從120人躍升至1800人。此後,這一數字又攀升至約5,500人。(一位牧師介紹了很多很多病人,菲爾德不得不要求他放慢速度,因爲醫院無法跟上)。「我不確定他是否聽從了我的建議!」)

姆維因迪說:「這一舉措打開了閘門,因爲人們會找牧師尋求建議。一旦牧師們參與進來,效果就很好。但是我們也有一個非常有能力的團隊,喬恩把他們訓練得非常好。」

事實上,他把他們訓練得非常好,以至於醫院開始了一個實踐項目,現在已經對肯尼亞四分之三的艾滋病毒保健提供者進行了認證。到目前爲止,這一爲期一至四周的課程已經培訓了2500多名艾滋病護理人員。(2011年,菲爾德增加了識別和治療HIV相關結核病的課程。)

但是,當菲爾德在解決這個問題的同時,他也注意到了另一個問題。

菲爾德說:「我花了很多時間在社區,」他在肯尼亞各地旅行,幫助其他醫院啓動艾滋病治療項目。「我看到了很多不同情況的教會醫院。」

他看到「(有的地方)人們正在做的扎實工作,但也看到很多原來的醫療宣教士已經回家了,人們正在努力維持現狀。」

這些人努力啓動治療計劃,因爲他們沒有診所、沒有工作人員住房,沒有實驗室,也沒有受過訓練的人員。

他說:「我把這些情況歸檔在我的腦海中——我們能爲這些不應該被遺忘的昔日善舉做些什麼?」

當他把家搬到馬拉維,在另一家宣教醫院重複艾滋病教育和培訓過程時,他一直在思考這個問題。他還想到了格森,他一直在提供「智慧的火力和謙遜的慷慨」。

「很少有其他宣教士能像我這樣有一群朋友在經濟上給予幫助,」格森記得他說。「他們都在做爲窮人服務的非凡工作,他們無法花時間推銷自己,因爲如果他們從醫院休息,大量的人將沒有醫生。……讓我們成立一個基金會,提供這種『財務上的』支持吧。」

「很少有其他宣教士能像我這樣有一群朋友在經濟上給予幫助,」格森記得他說。「他們都在做爲窮人服務的非凡工作,他們無法花時間推銷自己,因爲如果他們從醫院休息,大量的人將沒有醫生。……讓我們成立一個基金會,提供這種『財務上的』支持吧。」

宣教醫院是捐贈的完美目的地——它們體制穩定,一點額外的資金就能發揮很大的作用。

菲爾德說:「當一間醫院經歷了戰爭、貧窮、疫情和宣教士離開的100年後,仍然敞開大門,你就證明它是可持續的。」

但這樣的醫院並不一定在茁壯成長。如果沒有錢來更新設施或購買新設備,舊的設施和設備最終會磨損。由於無法提高價格(如果你這樣做,「人們會被拒之門外」),醫生無法提供比基本服務更多的服務,也無法培訓任何人在他們離開後爲他們服務。

格森被說服了。2010年,這兩位前大學室友成立了非洲宣教醫療基金會(AMHF)。

全世界約有11%的人生活在撒哈拉以南非洲地區。他們中的許多人面臨著衛生設施和營養匱乏的問題,這使得他們很脆弱——他們承擔著世界上24%的疾病負擔(但卻承擔著60%的艾滋病人)。

同時,該地區的醫療工作者僅佔世界的3%。部分原因是缺乏醫療培訓(2012年在40個撒哈拉以南國家只有169所有據可查的醫學院),部分原因是人才流失——有技能和受過教育的非洲醫生經常去美國等發達國家發展。世界衛生組織估計,非洲衛生專業人員的缺口爲180萬。

從歷史上來看,撒哈拉以南非洲的大部分醫療服務都是由宣教士和非洲基督徒在教會醫院提供的。即便現在,20%到50%的醫療服務是由宗教團體建立的醫療中心提供的。一位馬拉維官員告訴菲爾德,他的國家有70%的護士是由教會醫院培訓的。

但是,隨著基督教在非洲的發展和民族國家獨立並接管醫院,派遣的西方宣教士越來越少。這種變化在幾個方面破壞了宣教醫院。

菲德爾說:「很多這些醫院都是基於籌款建立的,在很長一段時間內,很多關鍵崗位都有免費的宣教士提供醫療服務。

菲德爾說:「很多這些醫院都是基於籌款建立的,在很長一段時間內,很多關鍵崗位都有免費的宣教士提供醫療服務。

他說,但是這些職位中有許多後來都轉給了非洲當地人,但醫院又缺乏外部財政支持,這些當地人需要得到報酬。「而且,非洲醫生與美國或歐洲的教會沒有聯繫。如果你沒有這些關係,你如何更換醫療設備或想辦法送人去醫學院學習?」

但在非洲農村,這種情況不會發生。在這裡,沒有那麼多資源。原本就微薄的預算會越來越少。當設備損壞時,你無法替換它。當工作人員離開時,沒有人可以接替他們的位置。

這就是AMHF所要填補的空白。在過去的五年裡,菲爾德、格森以及他們的團隊已經提供了1800萬美元的預算,用於提供藥品和用品,培訓醫生和護士,以及建立更好的醫院設施。

格森和菲爾德對資金使用都很謹慎。AMHF的每一筆開支都是公開的(贏得了Guidestar的最高透明度獎)。由於捐贈者承擔了運營費用,所以每一筆捐贈都100%地用在醫院裡。並且每一筆捐贈都能讓捐贈者看到預期效果——例如,AMHF 支付給培訓的 20 名護士會在其職業生涯中服務到160 萬名病人。四位外科醫生將進行超過4萬次的手術。

菲爾德是腳踏實地的首席執行官,他認真選擇長期合作的任務醫院(他們已經與16個國家的38家醫院合作)。他花了大約三分之一的時間出差,經常檢查他們的進展或評估他們的需求。

格森是主席,對籌款非常認真。他花了大量的時間做AMHF醫生所不能做的社交和籌款工作。(到目前爲止,已經有3100人、教會、公司和基金會捐款。)他只去非洲看望過菲爾德一次,他不願意把可以用於醫療的錢花在機票上。而他的支票簿卻幾乎總是向醫療需要開放。

格森是主席,對籌款非常認真。他花了大量的時間做AMHF醫生所不能做的社交和籌款工作。(到目前爲止,已經有3100人、教會、公司和基金會捐款。)他只去非洲看望過菲爾德一次,他不願意把可以用於醫療的錢花在機票上。而他的支票簿卻幾乎總是向醫療需要開放。

一個例子是:格森夫婦與基督教廣播網(CBN)合作,將給AMHF的100萬美元的禮物進行匹配,變成200萬美元的捐款。去年,格森和他的妻子設立了一個50萬美元的L'Chaim獎,引起了一些媒體的興趣。

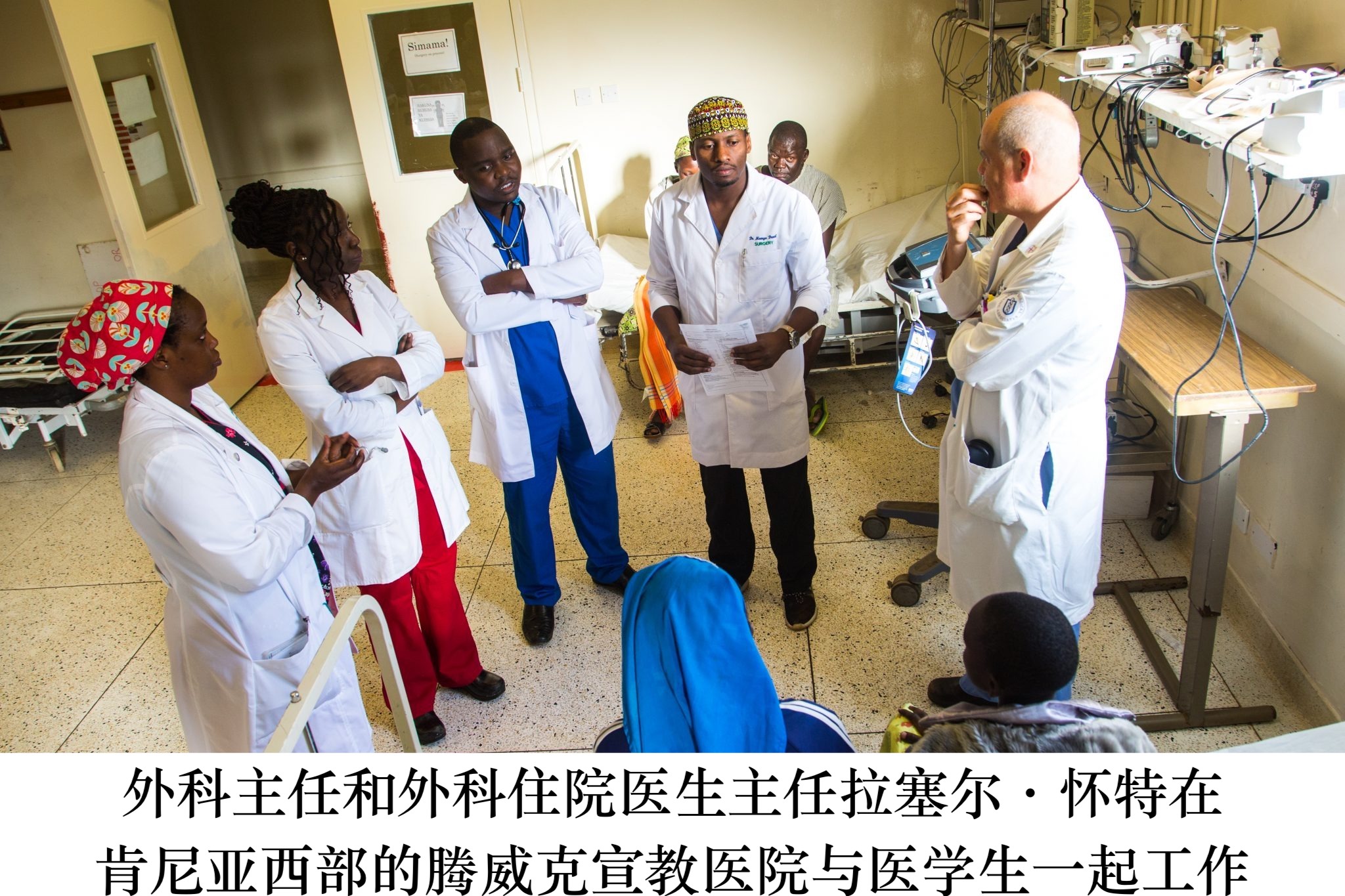

第一位獲獎者是布隆迪的13位外科醫生之一傑森·菲德(Jason Fader),他正在用這筆錢爲他的醫院增加床位,建立醫療培訓,並改善對腿部骨折的護理——這對一個依賴行走的人群來說是至關重要的。今年,心胸外科醫生羅素·懷特(Russell White)將利用這筆錢來培訓外科醫生,以修復經常因未治療的鏈球菌而結疤的心臟瓣膜。

如果菲爾德留在美國,他可能會得到一份高薪工作。他可能會在一個一流的醫院中工作,與熟練的同事一起爲病人提供廣泛的治療選擇。

在非洲農村醫療中,「挑戰是巨大的,」他說。「挫敗感來自目睹如此多的早期痛苦和死亡,特別是由於潛在的可治療疾病。『爲什麼這個病沒有早點診斷出來?』爲什麼家人花了這麼長時間才把病人送到醫院?當然,因爲他們沒有錢。」

他去過醫院——尤其是政府辦的公立醫院——資源嚴重有限。我們去查房時說,「如果我們有抗生素就好了……」,或者「如果我們有一台X光機就好了……」但這樣的話往往會打擊公立醫院醫護人員的士氣。

儘管如此,菲爾德的「精力和自律令人難以置信」,現在是AMHF負責項目的副總裁的姆維因迪說。他認識菲爾德已經15年了。「他不是因爲無事可做而工作,而是因爲他有動力。他所看到的是他在上帝要他去的地方,以及他能產生最大影響的地方。」

「他是我認識的最好的人——一個有著深厚信仰的人,完全有決心通過服事神的兒女來服務上帝,」格森說。「他讓你意識到一個人方向正確的話可以取得多大的成就。」

菲爾德的事工以馬太福音25章31-46節爲基礎,即耶穌根據羊和山羊在生活中如何對待「我這弟兄中最小的一個」的故事來對它們進行區分。當他感到灰心時,他總會想到陀思妥耶夫斯基《卡拉馬佐夫兄弟》中的一段話: 「但我預言,即使在那一刻,當你驚恐地看到,儘管你做了所有的努力,你不僅沒有接近你的目標,而且似乎離它越來越遠,在那一刻,我向你預言,你將突然達到你的目標,並將清楚地看到在你頭上的主奇妙的大能,祂一直都在愛你,一直都在祕密地引導你。」這是書中一個角色告訴另一個的話。

菲爾德爲他所看到的美好果效而感到鼓舞。

他說:「教會醫院真正由當地教會網絡擁有並嵌入其中,由其信仰承諾和教會機構負責,並有一個更高的目標,指向真正的盼望和喜樂——這是改善系統的必要特徵。這些機構,像任何人類企業一樣,並不完美,但通常存在糾正錯誤和改進的機制,就像教會本身一樣。」

菲爾德說,宣教醫院和醫生的憐憫堅持是「一個強有力的見證」。「我們的合作伙伴爲大誡命以及大使命做出了貢獻。許多人在未得之地或未得群體中宣教。這些醫療設施培養員工的基督信仰。他們向所有人展示了基督的愛和憐憫,而這個世界往往缺乏簡單的憐憫。」

譯:DeepL;校:SMH。原文刊載於福音聯盟英文網站:The Friendship That Battled the Prosperity Gospel to Treat Africa's HIV Crisis.