我是華人,但說到關愛華人移民這件事,我和你們一樣感到力不從心。

作爲一位牧養華人移民教會的牧師,我的會眾既有第一代也有第二代移民。雖然我出生在台灣,卻在澳大利亞長大,能說流利中文且讀寫無障礙。表面看來,關愛同胞似乎該是我的本能。

可現實是,這件事遠比想像中困難。我的思維模式早已西化到超出自己願意承認的程度,以至於當我和西方朋友試圖關懷日益增多的華人移民時,同樣會遭遇文化隔閡帶來的種種挫折。

這條路我仍在摸索。不過既然比多數人起步早些,或許能分享些跌跌撞撞學到的經驗。

當本地人主動搭話時,許多華人移民——無論是留學生還是在校門口扎堆的華人媽媽們——內心其實非常欣喜。儘管他們最初可能因語言能力顯得羞澀侷促,但圈外人的關注往往被視作莫大的榮幸。那些看似「小圈子」的行爲並非排外,而是害怕暴露英語短板的自我保護。一旦感知到你的善意,他們往往會迅速敞開心扉接納友誼。

但輕鬆跨越初識階段後,你可能會遭遇令人困惑的矛盾信號:對方開始若即若離地保持距離,禮貌卻疏遠,而你完全不明就裡。此時若懂得"面子文化",許多隔閡便能迎刃而解。

多數人都知道「面子」是華人世界觀裡的根基,但認知與實踐之間隔著鴻溝。面子通過無數細節呈現——給面子、留面子、藉面子...若想與華人維持長久友誼,這套隱形法則就像空氣般不可或缺。

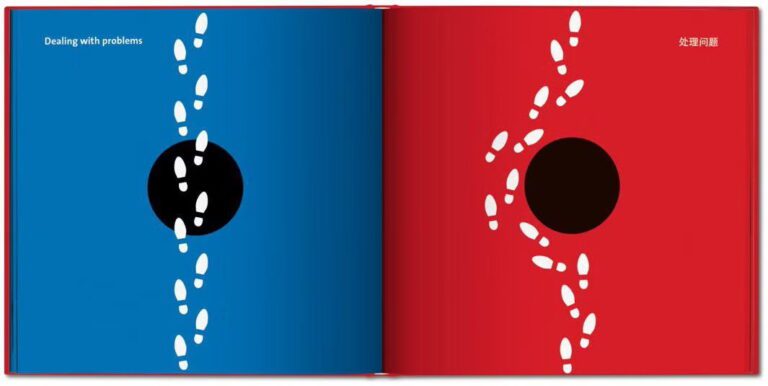

這幅由中德設計師劉揚(音譯)創作的信息圖,清晰展現了西方(藍色)與東方(紅色)在表達觀點時的核心差異。西方文化推崇直截了當,東方文化則講究委婉含蓄。若想與中國人良好溝通,便是在修習一門外交藝術——這需要你敏銳捕捉弦外之音,領會未言之志,再用對方熟悉的「遊戲規則」予以回應。但這不是遊戲,而是一種重要的人際資產。正如《哥林多前書》9:22 所言:「向什麼樣的人,我就作什麼樣的人。無論如何總要救些人」,這種能力將助你在多元情境中游刃有餘。

這幅由中德設計師劉揚(音譯)創作的信息圖,清晰展現了西方(藍色)與東方(紅色)在表達觀點時的核心差異。西方文化推崇直截了當,東方文化則講究委婉含蓄。若想與中國人良好溝通,便是在修習一門外交藝術——這需要你敏銳捕捉弦外之音,領會未言之志,再用對方熟悉的「遊戲規則」予以回應。但這不是遊戲,而是一種重要的人際資產。正如《哥林多前書》9:22 所言:「向什麼樣的人,我就作什麼樣的人。無論如何總要救些人」,這種能力將助你在多元情境中游刃有餘。

在中國人的社交習慣中,人們往往會用各種委婉的方式表達拒絕,直到萬不得已才會直接說「不」。這種迂迴的表達方式(如上文所述),既是爲了照顧對方的面子,也是爲了避免自己難堪。

如果你步步緊逼,反而可能傷害彼此的交情。如果對方被迫說「不」,或者勉強答應,你可能會發現這段關係逐漸冷淡。

舉個例子,假設你問一位中國朋友是否可以上門拜訪。如果對方面露難色,找藉口說「最近太忙」「家裡太亂」之類的話,你可能會覺得這只是客套,於是繼續溫和地堅持,試圖商量一個合適的時間,或者安慰對方「我家更亂,我不介意」。幾番推拉後,對方終於答應了。你可能以爲自己的堅持是對的,但實際上,你或許忽略了他們之前的潛台詞——那些藉口就是在委婉地表達「不」。

很多中國移民,尤其是留學生和年輕夫婦,居住條件可能非常侷促。此外,在中國文化中,客人來訪時,主人理應熱情招待,準備食物。如果他們無力做到這一點,就會因無法盡到待客之道而感到尷尬。所以,他們用藉口婉拒,實際上是在說「不」,只是不想讓雙方難堪。理解這一點,對維繫友誼和建立信任至關重要。說不定某一天,等條件成熟,他們會主動邀請你去做客呢!

學會察言觀色,不要只聽表面說辭。這種敏銳能爲你積累寶貴的人際資本,讓友誼在歲月中愈發深厚。

中國移民在求職面試時常常難以脫穎而出,即便他們的資歷遠超其他應聘者。因爲在東方文化裡,西方式的「自信」容易被視爲「自吹自擂」,中國人更傾向於用委婉含蓄的方式展現能力與信心。

典型的澳式男性文化——比如那種「沒問題,我能搞定,讓我試試」的直白表達——就特別容易讓中國人感到不適。說這話的澳洲人可能壓根沒帶半點傲慢,只是如實表達自我認知。但在中國人聽來,這卻顯得狂妄自大。

中國文化推崇謙遜,但此「謙遜」非彼「謙遜」。它不同於聖經中那種發自內心、因敬畏神的偉大而油然生出的謙卑。中式謙遜更像是「拐著彎兒誇自己」。與其自我標榜,不如用行動和成就讓他人主動發現你的優秀。中國人發展出各種「低調炫耀」的技巧(比如凡爾賽式謙虛),本質上仍是驕傲,只是表達方式與西方截然不同。

這正是中國男性移民難以融入西方男性圈子的關鍵原因。想像一下酒吧裡澳洲哥們兒的日常對話(或是教會足球賽後基督徒們的閒聊),中國男性在這種場合往往會如坐鍼氈。這種文化差異可能導致他們逐漸迴避社交活動——如果這是你們教會的主要聯誼方式,那要吸納中國弟兄加入團契可就難了。

這篇文章已經夠長了,我最後再補充幾個小建議。相信看到這裡,你已經明白這些習慣背後的原因了:

譯:MV;校:JFX。原文刊載於澳大利亞福音聯盟英文網站:Loving Chinese Migrants