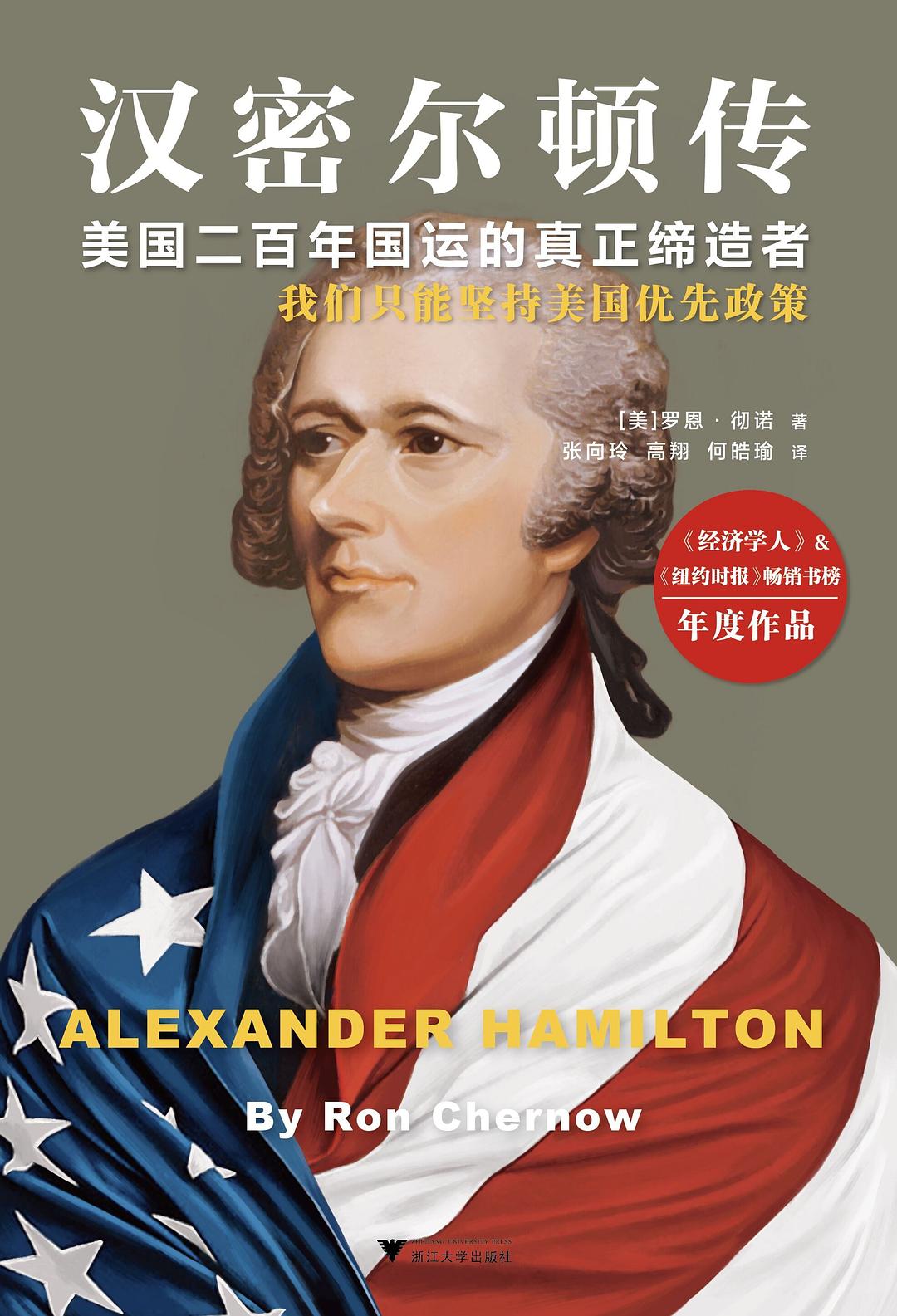

在7月4日(美國國慶日——譯註)這個假期,我和數百萬其他美國人一起觀看了林-曼紐爾·米蘭達(Lin-Manuel Miranda)的偉大作品《漢密爾頓》(Hamilton),這部歌頌美國國父之一的百老匯音樂劇首次在迪斯尼 Plus 上提供流媒體播放。看到羅恩·切諾(Ron Chernow)這本原本就令人難以置信的漢密爾頓傳記被改編成一部音樂劇,而且劇中充滿歷史感的歌詞還被配上了多種類型的音樂(說唱、嘻哈、搖滾和流行等),我對此感到不可思議。

《漢密爾頓》是一部愛國主義電影。對某些人來說,愛國主義會導致將上帝與國家混爲一談、不願批評政府決策或領導人(至少不敢批評所屬政黨的領導人),以及爲了維持鼓舞人心的建國神話而粉飾和修正過去的黑歷史。對其他人來說,愛國主義本身就不是好東西,因爲它似乎容忍(或至少淡化)種族主義、性別歧視或美國敘事中存在的任何其他虛僞和不公正。

《漢密爾頓》是一部愛國主義電影。對某些人來說,愛國主義會導致將上帝與國家混爲一談、不願批評政府決策或領導人(至少不敢批評所屬政黨的領導人),以及爲了維持鼓舞人心的建國神話而粉飾和修正過去的黑歷史。對其他人來說,愛國主義本身就不是好東西,因爲它似乎容忍(或至少淡化)種族主義、性別歧視或美國敘事中存在的任何其他虛僞和不公正。

《漢密爾頓》展現的是一種好的愛國主義。它不是將不公正最小化或視而不見的愛國主義,也不是那種總是盯著前人罪惡不放的愛國主義——因爲這會妨礙他們看到建國之初值得爲之歡慶的美好。它屬於弗雷德里克·道格拉斯(Frederick Douglass)和馬丁·路德·金(MLK)的愛國主義,國父們的美好理想不會因爲他們明顯的虛僞行爲而遭到抵制,這些理想反而成爲我們評價國父們的標準。

將美國建國過程中的問題最小化的那種愛國者不會喜歡《漢密爾頓》中的某些部分,比如對傑斐遜的負面描寫。但執意要推倒所有雕塑和紀念碑的抗議者也不會喜歡這部劇。如今,後一種風氣正在興起。這些都是追隨《漢密爾頓》而來的批評家。五年前,許多人還覺得這部劇很「進步」,但如今他們卻看出了「問題」。

他們告訴我們,《漢密爾頓》的問題就在於它沒有充分描繪奴隸制的罪惡,它沒有以奴隸及其困境爲中心。革命似乎是「爲自由舉杯」,而今天的一些歷史學家卻認爲,美國革命的目的之一就是維護奴隸制。儘管《漢密爾頓》指出了我們國父人性中的虛僞和雙標,但對於一些批評家來說,這些還遠遠不夠。因此,這樣一部通過呼籲建國者的理想來鼓舞人心,同時又不忽視他們與邪惡同流合污的愛國主義音樂劇被認爲是對美國過於樂觀和歡快的憧憬。

創作者林-曼紐爾·米蘭達(Lin-Manuel Miranda)的回應是不爲自己辯解:「這些國父的複雜性和失敗之處太多了,我不能捕捉到全部……我已經盡力了。(藝術批評)是一場公平的遊戲。」換句話說,你們要評價的是這部劇。他並沒有爲自己創作的藝術道歉,也沒有爲自己的藝術辯護——好像它容不得任何批評。

藝術自己會說話。在這一點上,米蘭達做了一件比批評者們所做的更難的事情:他創造了美。他不必爲自己的藝術辯護,也不必爲批評家的掌聲而卑躬屈膝。藝術家的影響力將比批評家更持久。

社交網絡讓批評變得前所未有的容易。在許多平台上都縈繞著憤世嫉俗的污濁空氣,一種「我們才懂」的態度讓人對任何認真、毫不掩飾地追求藝術之美和靈感的人都嗤之以鼻。

這並不是說批評家不重要,也不是說所有的批評都是錯的。我們都有評價藝術作品的自由,都有評判作品優劣的權利。批評家有他們的價值,有時他們是對的。

更重要的是,影評不都是爲了挑刺。有些評論更多呈現的是深思熟慮的解讀,是挖掘出作品的深層含義,從而提升而不是削弱創作者的作品。實際上,這類評論本身就可以被視爲一種創作形式——評論是建構而不是解構,是造就而不是拆毀。

也許這就是爲什麼最好的批評家往往也是創作者——像馬克·吐溫或 G. K. 切斯特頓這樣的作家。切斯特頓關於狄更斯和蕭伯納的評論著作,與他筆下的這兩位作者相比,要麼幾乎同樣令人獲益(狄更斯),要麼更令人獲益(蕭伯納)。

這就引出了我的主要觀點:創造美的東西比評論藝術作品有更大的作用。創作勝過評論,這就是爲什麼最好的評論家通常也是懂得創作的人。

批評比創作更容易。

批評你工作場所的氛圍或文化比創造一個更好的氛圍或文化更容易。

批評講道比自己講道容易。

批評一本書比寫一本書容易,評判一張專輯比錄製一張專輯容易,嘲笑一部電影比製作一部電影容易。

這就是爲什麼我們必須提醒自己:創作者的影響力通常超過批評者。如果你是一位傳道人,你會知道,對你講道的一次批評會在你心中放大十倍,但你的講道對會眾的影響很可能比你收到的一次批評大過十倍。如果你是一位作家,亞馬遜上的一個一星評論可能會打擊你的鬥志,但可能會有更多的人閱讀你的書,而不是僅僅讀一篇批評。

忽視批評者就會錯失更好的機會。但高估他們的重要性,則會扼殺你寫作、演講或創造美的過程。因此,無論如何,都要接受批評。但不要因此而失去創作的動力。創造勝過批評。所以,爲了世界的利益和上帝的榮耀,讓我們創造出美好的東西吧。

譯:DeepL;校:JFX。原文刊載於福音聯盟作者博客:On Hamilton, Criticism, and the Power of Creativity.