隨著英國浸信會宣教會(Baptist Missionary Society)的建立,以及威廉·克里(William Carey, 1761–1834)抵達印度,一場由第二次大復興而引起的「宣教潮」悄然在英國本土以及歐美國家開始發酵。1795年1月22日,倫敦會秉持著「在異教徒和其他未開化民族間傳播基督的知識,並團結、致力於以竭盡全力地促成一個廣泛的、經常聚集的團體,且包含所有福音派的牧者們與所有宗派的平信徒們」的宗旨下成立。由於在南太平洋大溪地的宣教受挫,倫敦會因此在1800年決定與英國南部戈斯波特(Gosport)公理會牧者戴維·博格(David Bogue, 1750–1825)合作,將博格的學院設爲倫敦會宣教士的培訓中心。出於對福音普世宣講的熱情,博格成爲倫敦會的創始人之一;而在宣教方面,他又特別對華人的歸信抱有憧憬。博格認爲,「哪怕在中國有三位歸信者都比在大溪地的二十位或是在英格蘭的五十位都值得,因爲這對於基督在人中間建立他的國度有非常大的進展。」在博格的培訓下,馬禮遜(1782–1834)、米憐(1785–1822)等早期宣教士將基督愛的福音和福音派屬靈傳統帶到華人當中。在來華後,馬、米二位謹記恩師的教導,認爲他們作爲宣教士的責任在於「使不信的人體察到自己作爲罪人可憐的狀態,並且帶領他們欣然接受基督,以使得神成爲他們的智慧、公義、聖潔和救贖。也就是將他們從愛世界轉向愛神,就是他們的創造主、救主和潔淨的主。」(博格, Objections Against a Mission to the Heathen, 1795, 5–6頁)。

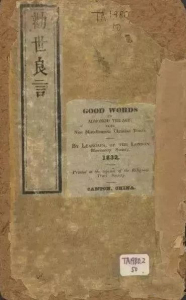

當時,清政府閉關鎖國,而在澳門的葡萄牙殖民者又百般刁難,因此,1815年4月17日,米憐與即將臨盆的妻子芮秋(Rachel Cowie, 1783–1819)和兩歲的幼女阿米麗(Amelia, 1813–1832)乘船從澳門來到馬六甲。自此爲在華宣教設立海外站點,開辦英華書院,向華人傳講神天上帝的道。與他們同行的還有一位華人僱工,梁發(1789–1855)。這位出生在廣東省肇慶府高明縣三洲古勞村的刻版師傅沒有察覺的是他的生命將會在馬六甲發生天翻覆地的改變。三年前,梁發經人介紹受僱於馬禮遜,並爲其所譯的新約聖經雕刻印版。1815年,在來到馬六甲之後,梁發繼續爲倫敦會刻版,準備印刷米憐所寫的一本關於基督生平的書:《求世者言行真史記》。第二年夏天,梁發經歷歸信,並且「決心背起他的十字架來跟從耶穌。」在多次單獨談話、試驗梁發的信仰,並且爲他禱告後,米憐在1816年11月3日爲梁發施洗。梁發因此成爲繼蔡高之後第二位受洗的華人基督徒。自此之後,梁發與米憐「每週在一起讀經、交通、禱告。利用這一時段,梁會將自己平日讀經時的疑惑和問題提出,並得到解答。許多重要的經文都以這樣的方式得到理解,米氏將重心放在神話語本身。米憐認爲對於建立實際的基督信仰而言,聖經是比其他任何屬靈操練 (例如就自己的感受進行對話、操練思考等,這些當然也都有用) 更至關重要的方法。「使人獲得神話語的全然裝備,是使他得以充滿得救信心和對成聖有功效的唯一辦法。此法也是使他向其他罪人宣講福音,教人歸向神與祂聖潔的唯一方式」(米憐,Retrospect,1820,179–180頁)。米憐對梁發的屬靈操練直接影響到這位華人弟兄的一生。在米憐去世後,梁發繼續爲主作工,並且於1827年在馬禮遜回國述職之際被按立成爲傳道人。

當時,清政府閉關鎖國,而在澳門的葡萄牙殖民者又百般刁難,因此,1815年4月17日,米憐與即將臨盆的妻子芮秋(Rachel Cowie, 1783–1819)和兩歲的幼女阿米麗(Amelia, 1813–1832)乘船從澳門來到馬六甲。自此爲在華宣教設立海外站點,開辦英華書院,向華人傳講神天上帝的道。與他們同行的還有一位華人僱工,梁發(1789–1855)。這位出生在廣東省肇慶府高明縣三洲古勞村的刻版師傅沒有察覺的是他的生命將會在馬六甲發生天翻覆地的改變。三年前,梁發經人介紹受僱於馬禮遜,並爲其所譯的新約聖經雕刻印版。1815年,在來到馬六甲之後,梁發繼續爲倫敦會刻版,準備印刷米憐所寫的一本關於基督生平的書:《求世者言行真史記》。第二年夏天,梁發經歷歸信,並且「決心背起他的十字架來跟從耶穌。」在多次單獨談話、試驗梁發的信仰,並且爲他禱告後,米憐在1816年11月3日爲梁發施洗。梁發因此成爲繼蔡高之後第二位受洗的華人基督徒。自此之後,梁發與米憐「每週在一起讀經、交通、禱告。利用這一時段,梁會將自己平日讀經時的疑惑和問題提出,並得到解答。許多重要的經文都以這樣的方式得到理解,米氏將重心放在神話語本身。米憐認爲對於建立實際的基督信仰而言,聖經是比其他任何屬靈操練 (例如就自己的感受進行對話、操練思考等,這些當然也都有用) 更至關重要的方法。「使人獲得神話語的全然裝備,是使他得以充滿得救信心和對成聖有功效的唯一辦法。此法也是使他向其他罪人宣講福音,教人歸向神與祂聖潔的唯一方式」(米憐,Retrospect,1820,179–180頁)。米憐對梁發的屬靈操練直接影響到這位華人弟兄的一生。在米憐去世後,梁發繼續爲主作工,並且於1827年在馬禮遜回國述職之際被按立成爲傳道人。

2012年夏天,當我來到英國蒐集關於米憐和梁發的材料時,我在倫敦大學亞非學院的檔案館中發現了一份梁發日記。這本註明爲《日記言行》的小冊子記載了梁發在從道光10年3月28日到9月21日(即1830年4月20至11月6日)間每一天的生活。雖然224個條目中一半都是簡短的紀錄梁「出街買些什物」、「在家寫字」、「在家讀書寫字」等瑣碎之事,但是在較長的記錄中,梁簡述了自己在兩次宣教途中與人傳福音、講道的全過程和心得。同時,在《日記言行》中,梁還記錄了太太懷孕、生產的痛苦,並且他們夫妻是如何彼此勉勵,同心信靠神天上帝的。因此,這份《日記言行》對於華人基督徒有非常重要的價值。除去其歷史意義,《日記言行》更體現出梁發的屬靈生命以及日常事奉。

在日記的4月8日到20日間,梁發記錄了自己一段特別的讀經過程:四月八日讀創世記;九日讀出埃及記;十一日讀利未記和民數記;十二日讀申命記、約書亞記、士師記;十三日讀路得記、撒母耳記上下;十四日讀歷代志上下、以斯拉記、尼希米記、以斯帖記、約伯記;十五日讀詩篇、箴言、傳道書、雅歌、以賽亞書;十六日讀耶利米書、以西結書、但以理書、以及十二先知書;十八日讀四福音書、使徒行傳、歌林多前後書;二十日讀加拉太書、以弗所書、啓示錄。因此在兩週內,梁發花費大量時間來讀除列王紀外的整本舊約和大部分的新約。我們雖然不知道梁發平時的讀經安排,但是我們可以從他4月7、8日的日記中看出他如此密集地讀經的原因:

四月初七日: 「看各樣聖書。看到羅馬書第⼗章⼗四節⼗五節之意。⼼內暗想雲。如今我已得神風之恩。感化了靈⼼。畧明福道奧妙之意。況且有宣傳福道之責任在身。若靜坐不出門宣道勸啓各處之⼈。⽽各處的⼈。焉能得知福音之義。我不宣傳福道。這樣之罪。何等重乎。於是立⼼奮志。習學聖書。以待出門⽽宣教也。」

四月初八日: 「看創始歷代書。用⼼默想神天之全能。由無物⽽造化成若⼤的天地萬物。致今萬物各得其所。這樣奧妙之能。真令⼈不敢不敬畏之。遂即跪下。更求神天聖風感動我靈⼼。使我越發明白聖書最奧妙之旨。常存⼼目。不忘記之。乃可以宣教⼈也。」

因此,對於梁發而言 ,基督徒有與人傳講福音、勸人歸信的責任。同時他更意識到,作爲傳道者,他必須在聖經中預備自己,「立⼼奮志」, 「習學聖書」。梁發雖然這時候已經歸信十四年了,並且受過米憐的信仰栽培,以及馬禮遜的教牧輔導。但是梁發並沒有對聖經感到因爲熟悉而產生厭倦。他認爲自己對基督福音的奧祕只是因爲聖靈的恩典而略懂。梁發相信,聖經是神完全的啓示,是 「真經聖典」,其內容是三位一體神自己所啓示的福音的意義、或者蒙福的辦法。因此,人只有通過神自己才能明白聖經。梁發相信神樂意讓人認識祂,但同時,人又要求神使自己明白聖經「最奧妙之旨」。只有將這「奧妙」常存心中,照著而活,才可以向他人宣教。那麼什麼是這「最奧妙之旨」呢? 對於梁發來講,這就是三位一體神的救贖。在梁發回答客棧老闆林氏時,他這樣解釋道(七月二十二日):

,基督徒有與人傳講福音、勸人歸信的責任。同時他更意識到,作爲傳道者,他必須在聖經中預備自己,「立⼼奮志」, 「習學聖書」。梁發雖然這時候已經歸信十四年了,並且受過米憐的信仰栽培,以及馬禮遜的教牧輔導。但是梁發並沒有對聖經感到因爲熟悉而產生厭倦。他認爲自己對基督福音的奧祕只是因爲聖靈的恩典而略懂。梁發相信,聖經是神完全的啓示,是 「真經聖典」,其內容是三位一體神自己所啓示的福音的意義、或者蒙福的辦法。因此,人只有通過神自己才能明白聖經。梁發相信神樂意讓人認識祂,但同時,人又要求神使自己明白聖經「最奧妙之旨」。只有將這「奧妙」常存心中,照著而活,才可以向他人宣教。那麼什麼是這「最奧妙之旨」呢? 對於梁發來講,這就是三位一體神的救贖。在梁發回答客棧老闆林氏時,他這樣解釋道(七月二十二日):

「神天上帝系純靈之體。合之則⼀。化之則三。故化之則有聖⽗。聖⼦。聖風之名。聖⽗者。乃系無所不知。無所不在。無所不能。管理宇宙內萬國之⼈物。聖⼦者。乃降世爲⼈。即是耶穌救世者。先以真理宣傳教⼈。後又情願受苦難⽽死。替代世⼈贖了罪。以使凡遵信之者。獲諸罪之赦。⽽得靈魂之救。聖風者。乃凡有善⼼之⼈。或聽過聖書道理。或得聖書觀看。⽽聖風之德。乃感動其⼼。令其知自⼰之罪過。知寶貝靈魂。知耶穌能代其贖罪。知耶穌能救其靈魂。又知天堂永福之樂。知地獄永苦之憂。⽽聖風感動⼈知各般樣緊要之事。則⼈亦必⽣敬畏求救之⼼。此即聖風感化⼈之⼤意。但⼈若不先自覺察。則聖風亦不能感化其⼼」。

雖然梁發的三一論並不縝密,但是從中我們可以看到這位早期華人牧者是如何理解聖經所啓示的神在宇宙和人世間所做的工作。這位神是創天造地的主宰,同時又降世爲人,「情願受苦難⽽死」,「替代世⼈贖了罪」。這樣的客觀事實又是通過聖靈降臨到世人的身上而使得人通過基督與神建立關係。因此聖靈使人知曉自己的罪和神的恩典、基督的代贖,並且通曉生命蒙福之道。

從梁發的日記中,我們看到一個以基督爲核心的屬靈傳統;同時這個屬靈傳統又深深地根植於神所啓示的聖經當中。或許我們今天應該重新審視我們的事工,甚至我們的靈命。我們要問的是,我們是否將我們的教牧和實踐扎根於聖經。正如當代宣教學者克雷格·奧特(Craig Ott)和斯蒂芬·施特勞斯(Stephen J. Strauss)所講的:「如果我們的宣教及熱心並非以聖經爲基礎,而是建立於單純的好聽的口號、時髦的策略或是當代社會科學的新發現的話,我們的宣教行爲將簡化成爲實用主義、一時熱情或是政治正確性。」 佩恩(J.D. Payne)同樣指出:「如果我們的聖經、神學基礎有誤,那麼當我們在人群中宣講福音時,我們的宣教學和宣教方法都如履薄冰。一個匱乏的基礎導致匱乏的執行。教會是神以其超然的能力創建的,其本性也是超然的。因而,我們宣教的方法必須以神所啓示的聖經進而塑造、影響以及制約。宣教士必須是出色的神學家,並可以出色地運用其方法宣教。神學和方法缺一不可。」 這樣的宣教是符合聖經的,也是梁發所行的。這豈不也是我們今日在教會和宣教禾場事奉的巨大挑戰嗎?