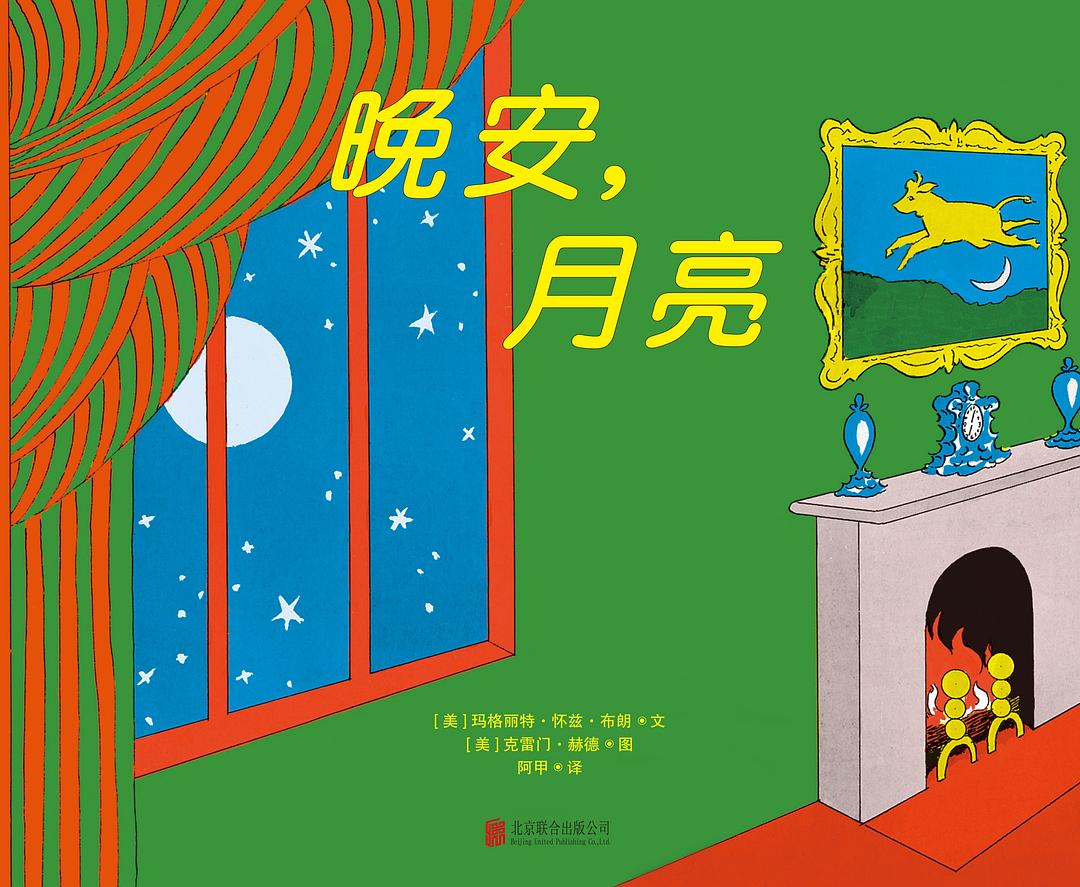

2025 年 9 月 3 日,是經典繪本《晚安,月亮》(Goodnight Moon)出版 78 週年紀念日。這本書是有史以來最暢銷的繪本之一,銷量超過五千萬冊。

作者瑪格麗特·懷茲·布朗(Margaret Wise Brown,1910–1952)一生創作了 100 多本繪本,卻未能親眼見證這本書取得的巨大成功。在她英年早逝之後,《晚安,月亮》意外走紅,而她的影響力,以及這本書在她去世後意外走紅的現象,正好體現了 20 世紀美國進步教育者在兒童讀物創作上所帶來的那種「深刻卻難以預料的影響」,一位歷史學家就是這樣形容的。

艾米·加里(Amy Gary)爲布朗寫的傳記《在偉大的綠色房間裡:瑪格麗特·懷斯·布朗的璀璨與大膽人生》(In the Great Green Room: The Brilliant and Bold Life of Margaret Wise Brown),呈現的並不僅是一段充滿文學天賦與野心的人生,更是一顆不安的靈魂,她不斷追尋愛與意義,卻最終在過早的人生終點前戛然而止。

布朗不斷爲孩子們寫作,甚至還創作兒童音樂。在遺囑中,她請求在墓碑上刻上這樣一句簡短的墓誌銘:「瑪格麗特·懷茲·布朗,她給孩子寫歌,也寫異想天開的故事。」

這句話本身就濃縮了她生命的張力。一方面,她傾盡一生爲孩子們創造充滿想像的世界;另一方面,她卻掙扎在自主與虛無感之間。布朗終身未婚,沒有子女,而是過著波西米亞式的紐約生活,男女情人穿插不斷。

《晚安,月亮》的靈感源於瑪格麗特·懷斯·布朗的一個夢。當時她正在嘗試探索文字與詩歌所具有的「催眠特質」,以期創作出適合睡前閱讀的作品。

《晚安,月亮》的靈感源於瑪格麗特·懷斯·布朗的一個夢。當時她正在嘗試探索文字與詩歌所具有的「催眠特質」,以期創作出適合睡前閱讀的作品。

這本書是繼成功的《逃家小兔》(The Runaway Bunny, 1942)之後的又一作品。然而,當《晚安,月亮》在 1947 年問世時,幾乎無人問津。1953 年,也就是布朗去世後的第二年,這本書的銷量也不過 1,500 冊。但到了 1970 年,它每年已經能賣出 2 萬冊。2007 年時,年銷量飆升到 80 萬冊。而如今,各種版本的《晚安,月亮》每年總銷量已超過一百萬冊。

這本書的成功爲何姍姍來遲,很難解釋。但我發現一個有趣的現象:它的走紅,恰好與基督信仰和實踐在社會中的衰落幾乎同步。

在代代相傳的基督徒團體中,父母鼓勵孩子在睡前禱告的規律裡找到安慰,祈求那位以超越之存在托住萬有的神。睡前禱告提醒孩子們,他們可以在神裡安然入睡。即便在感到害怕和孤單時,他們也可以記得:「保護以色列的,也不打盹,也不睡覺。」(詩 121:4)

相比之下,《晚安,月亮》「與其說是故事,不如說是一種咒語」,它是一種儀式,標記著一天的結束,但是卻不帶任何超越性。這本書的文字簡潔溫柔,結構重複,借鑑了睡前儀式的慣例和安慰性話語。但書中所點名的對象(老鼠、手套、小貓等),卻缺乏任何超越性的意義。

它成了傳統基督徒睡前禱告的一種舒緩的替代品:一種世俗的「禱告」,讓人把平安寄託在眼前世界裡那些五彩繽紛的小奇妙上,在自然的循環節奏中(比如月光的沐浴),而不是寄託在神的愛與主權裡。

《晚安,月亮》的禮儀不是指向一位在有序創造中托住萬有的神,而只是凝視那無法解釋的宇宙的隨機性:「晚安,不在這裡的人。晚安,麥糊。」

布朗最長的一段戀情,是與年長於她的女性作家布蘭奇·奧爾里克斯(Blanche Oelrichs)——筆名邁克爾·斯特蘭奇(Michael Strange)——之間發生的。這是一段祕密戀情,最終以令人心碎的方式破裂。正如艾米·加里在《在偉大的綠色房間裡》所記述的,奧爾里克斯在身患白血病後,「認定自己受瑪格麗特吸引是一種罪……如果她們是真正的基督徒(正如她們各自所宣稱的那樣),那麼她們就應該有能力克制對彼此身體上的渴望。」

奧爾里克斯斷絕了與布朗的關係,這讓布朗「無比憤怒」,她「寫了一封又一封信……爲她們的愛情辯護。」這種被拒絕的痛苦,給布朗留下了深深的傷口,而她試圖在最後一段短暫的戀情中尋求醫治。

1952 年,就在她去世前幾個月,布朗與比她小 20 歲、剛大學畢業的詹姆斯·「小卵石」·洛克菲勒(James "Pebble" Rockefeller Jr.)墜入愛河。他們的訂婚標誌著她人生的新篇章,但她內心深處關於存在的絕望遠未平息。後來,洛克菲勒回憶起一個瞬間:布朗眼神空遠地望著前方,對他說:「我們生來孤獨,我們孤獨地度過一生,我們也終將孤獨地離去。」

這種孤獨感,在布朗最後一本(也帶有自傳色彩的)兒童書《狗先生》(Mister Dog)中也有所迴響。書中講述了一隻名叫「克里斯平的克里斯皮安」(Crispin’s Crispian)的狗的故事——它「只屬於自己」。這本書的寓意很清楚:自主是至高的價值。

帶著某種近乎詩意的悲劇意味,布朗的人生在 42 歲時於法國驟然終止。當時她正要去與「小卵石」見面,卻因闌尾炎被緊急送往一家天主教醫院,由修女們照料並接受手術。手術結束後,一位護士問她感覺如何。布朗回答時,頑皮地踢起腿,像是在跳康康舞。結果,這個動作讓血栓脫落,引發致命的肺栓塞。

在最後這出「無厘頭」的舉動中,布朗以一種戲劇性的方式,離開了那個她始終按照自己方式生活的世界。

今天,布朗被尊奉爲一位世俗的「聖徒」。人們記住她是個不安分、叛逆的激進人物。她在紐約的寫作工作室如今也被認定爲一處 LGBT+ 歷史遺址。

《晚安,月亮》(Goodnight Moon)裡那孤獨的孩子形像,正好呼應布朗的人生。她對最後一位愛人所說的臨終之言(「我們也終將孤獨地離去」),映照了她那遊離於常規之外的一生。

基督徒父母需要明白這一點:《晚安,月亮》讀起來像睡前禱告,是有其緣故的。布朗的實驗性寫作是當時現代主義運動的一部分,目的是爲孩子們塑造另一種道德氛圍。她的許多作品,或許在無意中,都成了菲利普·里夫(Philip Rieff)那個著名概念「死亡作品」(deathworks)的實例:那些藝術作品的目的是讓傳統價值的道德想像顯得不重要,甚至荒謬可笑。

所以,下次當你和孩子在睡前共讀《晚安,月亮》時,不要僅僅停留在「晚安,所有的聲音」這裡。請在你們的睡前儀式最後加上禱告。欣賞世界的奇妙,哪怕只是一個綠色臥室裡的小世界,這固然很好;但這些奇妙,應該引領我們去敬拜那位創造萬物、托住萬有並賦予萬物意義的神。

至於那位在法國醫院病房裡、如同迷途羔羊的布朗,我祈願在她生命的最後時刻,曾有一位仁慈的修女,將福音的真理訴說給她那不安的靈魂。布朗所需要的,並非一個輕聲說「安靜」的老太太,而是一位永不打盹的大牧者,在她耳邊喃喃說道:「你屬於我。」

譯:MV;校:JFX。原文刊載於福音聯盟英文網站:The Secular Liturgy of 『Goodnight Moon』.