醫療宣教士里克·薩克拉(Rick Sacra)曾三次從同一個地方撤離。

他的職業生涯是在利比里亞的一家宣教士醫院度過的,面臨人身危險時他會撤離,之後再回去,一次又一次——先是因爲內戰、後來是政治動盪,第三次是埃博拉疫情。

如果你問他爲什麼總是回去,他會笑著告訴你他個性固執。

但事情遠非如此。

同爲宣教士的老朋友戴夫·德克爾(Dave Decker)說:「當你所愛的人發生意外時,與他們在一起固然難受,但你若是遠在他鄉,只有乾著急的份,那就更糟糕了。」

同爲宣教士的老朋友戴夫·德克爾(Dave Decker)說:「當你所愛的人發生意外時,與他們在一起固然難受,但你若是遠在他鄉,只有乾著急的份,那就更糟糕了。」

當你的孩子在學校病倒,或者你遠在另一個城市的姐姐遭遇車禍,你就會有這種感覺。當年飛機撞擊世貿中心,如果你不在美國,你也會有這種感覺。正是這種情感讓朋霍費爾回到德國,讓甘地回到印度。

里克的情景有點像那種情況,但又不完全是。里克出生在波士頓附近。他在羅德島上的大學,在馬薩諸塞州讀的醫學院。他娶了一個來自佛羅里達的女孩。但要說起來的話,他的家是在東海岸。

同爲醫療宣教士的喬恩·菲爾德(Jon Fielder)說:「內戰期間,『永恆之愛贏得非洲』醫院(ELWA)不得不暫時關閉,薩克拉夫婦跟隨利比里亞難民前往科特迪瓦(Côte d'Ivoire),繼續爲他們提供醫療服務。菲爾德的組織「非洲宣教醫療保健」( African Mission Healthcare),在去年 10 月授予薩克拉「格爾森·勒查姆傑出基督教醫療服務獎」(L'Chaim Prize for Outstanding Christian Medical Service)。

「想一想:薩克拉夫婦完全可以——他們有充足的理由——返回美國。醫院關了,病人也走了,他們本可以去非洲更穩定的地方。許多地方都急需醫生。那爲什麼要跟著這些利比里亞人去了另一個國家呢?」

里克在波士頓郊區的一間聖公會裡長大,從小就參加主日學、假期聖經學校和青年團契各種活動。

「很多宣教士會來教會演講。」里克說。初中時,他就知道自己想加入他們。他總是問同一個問題「你們那裡需要醫生嗎?」

因爲他既想做宣教士,又想做醫生。小時候,他在圖書館藉閱了關於人體、動物以及路易·巴斯德(Louis Pasteur)和亞歷山大·弗萊明(Alexander Fleming)等生物學家的書籍。小學時,他向父親打聽上醫學院的事。八年級時,他做了闌尾切除手術,這是他一年裡最開心的事。

因爲他既想做宣教士,又想做醫生。小時候,他在圖書館藉閱了關於人體、動物以及路易·巴斯德(Louis Pasteur)和亞歷山大·弗萊明(Alexander Fleming)等生物學家的書籍。小學時,他向父親打聽上醫學院的事。八年級時,他做了闌尾切除手術,這是他一年裡最開心的事。

里克的目標從未動搖過——除了在布朗大學時,教授告訴他成績不夠好,不能上醫學院,這著實讓他嚇了一跳。於是他放棄了搖滾樂隊,搬到了他「最書呆子氣朋友」的隔壁,刻苦學習,直到成績好了起來。

大學畢業後,里克和他的未婚妻黛比(Debbie)參加學園傳道會(Campus Crusade,即現在的 Cru)去日本過了一個暑假,體驗了海外宣教工作。兩人都很喜歡,不過,他們也聽說,幾乎每個人都喜歡這種暑期宣教之旅。別人告訴他們,要真正體驗宣教生活,你必須至少待上一年。

於是,這對夫婦去找可以服事一年的地方。他們找到了一份非洲大陸醫療需求最大的宣教士醫院名單,並詢問了上面列出的 10 家醫院,是否可以在那裡服事一年。

這些醫院都說不行。

里克說:「醫學生的實習期爲八週。宣教醫院的安排導致他們無法接收想要待更長時間的學生。」

利比里亞蒙羅維亞的 ELWA 醫院同樣拒絕了他們的申請。該醫院由國際事工差會( SIM )的宣教士於 1964 年建成,目的是支持圍繞非洲第一個基督教廣播電臺(呼號爲 ELWA)而發展起來的社區。

但 ELWA 社區還有一所小學,大約有 150 名學生,他們正在尋找一名初中社會學教師。而黛比就是教初中社會學的。

「我們對利比里亞一無所知」,里克告訴福音聯盟,「我們沒有覺得神呼召我們去利比里亞或者任何其他地方。我們發現可以去那裡之後,還得去圖書館找些書來看看利比里亞在哪裡。」

他們發現,這個國家位於非洲西海岸,由前美國和前加勒比奴隸於 19 世紀 20 年代初建立,經濟發展緩慢,總統塞繆爾·多伊(Samuel Doe)通過政變獲得控制權,並通過鎮壓政變來保持權力。

1987-1988 的學年,薩克拉夫婦在蒙羅維亞的一個大院裡度過,那裡有近 70 名宣教士——醫生、教師、寄宿學校的家長、電臺工作人員及其家人,熱鬧無比。

「我們愛上了利比里亞,」里克說,「我們喜歡那裡的人民、文化和所有的一切。」

1987-1988 學年結束後,薩克拉夫婦返回美國,這樣里克可以完成醫學院的學業和住院醫師培訓。

與此同時,查爾斯·泰勒(不是那位同名的加拿大哲學家)發動了針對杜伊的最後一次政變。多伊總統於 1990 年被殺,泰勒和他的敵對軍閥在此後的七年裡一直在爭奪權力。

里克說:「1994 年,國際事工差會接受我們(作爲宣教士)時,事態已經平靜下來,他們正在重新開放利比里亞。我們並沒有認真考慮過其他選擇,也沒有去其他地方考察事工的可能。」

他們回到了大院,但是那裡已經面目全非。在國際事工差會兩次撤離工作人員之後,只剩下三分之一的宣教士。建築物被迫擊炮彈擊中。印刷廠被燒成廢墟。無線電信號發射臺被洗劫一空。

里克說:「但 1995 年我們到達那裡時,大家都很樂觀。畢竟,過渡政府已經掌權,沒有必要再打仗了。國際事工差會渴望重建起來。」

但是,薩克拉一家——里克、黛比和他們兩個歲數還小的兒子——在利比里亞只待了大約一年,「一切又都崩潰了」。

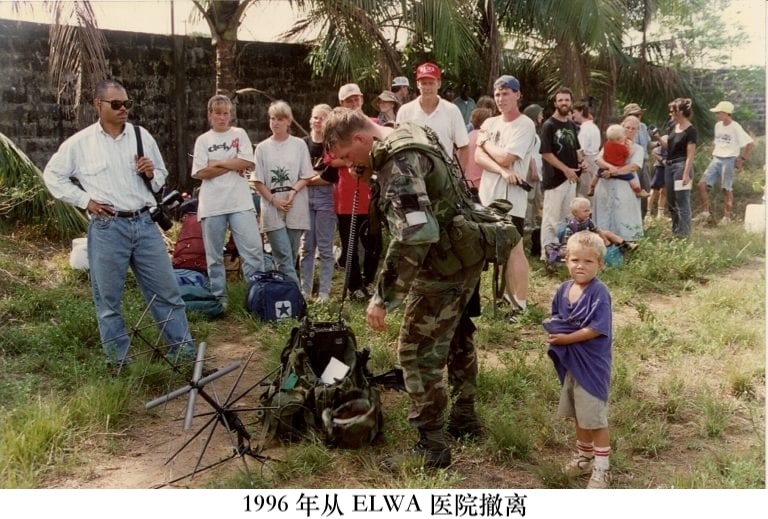

1996 年 4 月蒙羅維亞硝煙四起,大多數國際非政府組織都撤出了工作人員。

德克爾說:「離開蒙羅維亞實在是太令人痛苦了,因爲危機還沒有結束,但情況已經變得非常糟糕,你無法在那裡繼續服事。在我們熟悉和熱愛的人最需要幫助的時候,而你不得不離開他們,這種痛苦實在讓人難受極了。飛機或直升機起飛的那一刻,你以爲會感到一種巨大的解脫,但實際上,你從未真正解脫過。」

里克說,在美國等待,「令人沮喪,有太多不確定因素。我們本想早點回到非洲,但黛比懷孕了,她頭兩個孩子都是剖腹產」。

里克說,在美國等待,「令人沮喪,有太多不確定因素。我們本想早點回到非洲,但黛比懷孕了,她頭兩個孩子都是剖腹產」。

8 月,利比里亞簽訂了一項條約,承諾在第二年舉行選舉,利比里亞的戰事隨之平息。薩克拉夫婦留在美國足夠長的時間,黛比生下了他們的第三個兒子,孩子四個月大時他們乘飛機回到非洲。

但他們無法直接返回利比里亞,因爲那裡仍然沒有領導人,局勢也不穩定。於是他們前往附近的象牙海岸(科特迪瓦共和國),那裡有成千上萬的利比里亞難民。里克說:「我們幾個人開始返回利比里亞,每次逗留 10-14 天。」

當時的情況是,厭倦了暴力的利比里亞最終投票泰勒上臺,同時,國際事工差會告訴 ELWA,他們六年內已經撤離了三次,不能再次開放,利比里亞人說他們會自己重新開放醫院的時候,里克就在這樣的背景下進進出出利比里亞,做了一年。後來,他說服國際事工差會讓他在 ELWA 醫院任職。

他說:「我愛這家醫院。我想幫助它成功。」

這就是他的固執。黛比稱之爲「死纏爛打精神」。

她說:「里克這個人一旦開始做一件事,就會堅持到底,直到神清清楚楚地告訴他還有別的事情要做。我們從來沒有感覺到神告訴我們要去做其他的事。」

1998 年 6 月,里克舉家搬回了無水無電的大院。他說:「我們讓看門人去井裡打水,把水桶都裝滿。在準備剖腹產手術前我要好好洗手,這時護士或助手會往我手上澆水。如果要做手術,就得打開發電機。」

幾年來,薩克拉一直與宣教士醫生史蒂夫·貝福斯(Steve Befus)分擔工作;2000 年,貝福斯被診斷出患有淋巴癌,薩克拉成爲唯一一名長期在崗的宣教士醫生。他帶了幾名利比里亞醫生,發現自己喜歡指導他們。

幾年來,薩克拉一直與宣教士醫生史蒂夫·貝福斯(Steve Befus)分擔工作;2000 年,貝福斯被診斷出患有淋巴癌,薩克拉成爲唯一一名長期在崗的宣教士醫生。他帶了幾名利比里亞醫生,發現自己喜歡指導他們。

他說:「我喜歡教年輕醫生如何做剖腹產手術,或如何照顧心臟衰竭的病人。我喜歡教住院醫生,傳授知識技能給他們。」

有那麼五年的時間,利比里亞一直太平無事。

薩克拉說:「我們住在海灘上,一點都不誇張。對孩子們來說,這是一個好地方——只要沒有子彈亂飛。」

1999 年,子彈又開始四處亂飛,這次是在農村。2003 年,叛軍抵達蒙羅維亞,與此同時,泰勒因在鄰國塞拉利昂的殘酷內戰中犯下戰爭罪而受到聯合國法庭起訴。

里克說:「ELWA 從未在發生戰鬥的地區活動過。不過,這取決於你如何定義『地區』——戰鬥發生在六到八英里之外。我們都能聽到。」

黛比和孩子們離開了;三週後,國際事工差會把里克也撤了出來。但他們一家並沒有離開非洲,而是留在了象牙海岸,直到泰勒下臺。

「我們從未感到不安全,」黛比說,「我們感到主在保護我們。」

神的確做到了。內亂結束後,薩克拉夫婦在 ELWA 安頓下來。新的宣教團隊成員來了。利比里亞唯一的一所醫學院再次開學。

黛比告訴福音聯盟:「那些年是真正的建設時期。」

2010 年,薩克拉夫婦搬回美國,在那裡住了幾年,讓兒子們安頓下來,熟悉當地高中和大學生活,一家人也稍事休整。

2010 年,薩克拉夫婦搬回美國,在那裡住了幾年,讓兒子們安頓下來,熟悉當地高中和大學生活,一家人也稍事休整。

但里克也「堅信我應該開辦一個家庭醫學住院醫生項目。」

內戰持續了 14 年,造成 27 萬人喪生,只有 16 家醫院還算在某種程度上正常運營,需求十分迫切。10 名醫生中有 9 名已經逃離,剩下只有 90 名醫生爲近400 萬的人口服務。醫療培訓系統一塌糊塗;國家已經 20 年沒有開設任何住院醫師培訓項目了。

就這樣,里克穿梭於兩個大洲之間,每三個月裡有一個月在利比里亞工作。(他在美國服務於一家爲低收入人群服務的診所,工作時間很靈活)。2014 年 5 月,他在利比里亞度過,並計劃於 8 月中旬返回。

那年春天,附近的幾內亞報告了罕見且往往致命的埃博拉病毒病例。四月份,ELWA 醫院準備好了隔離病房,但里克在的那段時間,隔離病房一直空著。

6月11日,利比里亞衛生部向 ELWA 送去了首批兩名埃博拉患者。其中一人死在救護車上。

在接下來的六週裡,埃博拉肆虐蒙羅維亞。它通過接觸血液和嘔吐物等體液傳播;很快,醫院成了最危險的地方。沒有被感染的醫護人員又害怕又著急,紛紛辭職。醫院接連關閉。

宣教士醫生肯特·布蘭特里(Kent Brantly)告訴《時代週刊》:「病人的數量呈指數增長」。他和護士助理南希·萊特波爾(Nancy Writebol)感染了埃博拉,此時他正在 ELWA 的病房工作。幾天後,另一名護士也被確診。ELWA 關閉醫院,以消除傳染。

就在美國國務院努力將布蘭特和萊特波爾送回美國的同時,美國疾病控制和預防中心警告公眾,避免所有前往西非的「非必要旅行」。(總體而言,西非 28,000 多名埃博拉患者中約有 60% 將死於埃博拉)。但里克已經訂好了機票。

就在美國國務院努力將布蘭特和萊特波爾送回美國的同時,美國疾病控制和預防中心警告公眾,避免所有前往西非的「非必要旅行」。(總體而言,西非 28,000 多名埃博拉患者中約有 60% 將死於埃博拉)。但里克已經訂好了機票。

他說:「我最擔心的是蒙羅維亞的所有醫院都關閉了。作爲擁有 150 萬人口的利比里亞首都,病人卻無處可去。如果你得了闌尾炎,你會死的。如果你得了絞窄性疝氣或需要剖腹產,你也活不了。」

無論如何,里克和黛比告訴自己,他可能會沒事的。他只是治療普通病人,根據世界衛生組織的說法,如果病人沒有嚴重的發燒症狀,他們就沒有感染埃博拉病毒。(「事實證明並非如此」,里克說)。

他在萊特波爾離開前幾小時抵達醫院,開始幫助醫務主任傑里·布朗(Jerry Brown)重新開放醫院。許多員工害怕受到污染,都待在家裡。有一天晚上,整個醫院的工作人員只剩下里克和一名藥房技術員。

里克在利比里亞待了四周後,體溫開始升高。他立即將自己隔離起來。當檢測結果顯示他染上了埃博拉,他給黛比打了電話。

他告訴福音聯盟:「在那段時間裡,她非常了不起。她從來沒有說過『看看你做的事』,一次都沒有。她真的很了不起。」

但其他人說了。德克爾記得,他在健身中心的電視上看到了里克的新聞。他的健身夥伴說:「這簡直蠢透了。我真不敢相信他居然去到那裡。」

有好多人和他一樣——電視節目下方的評論區和社交媒體上到處都是說同樣話的人。這些醫護人員爲埃博拉患者犧牲自己,這種壯舉震撼了全美上下,他們最終被評爲《時代週刊》年度人物。

無論是批評還是讚揚,都沒有打動里克。他乘坐隔離艙飛往奧馬哈,治療第一週後,他終於可以與德克爾說一點話。

無論是批評還是讚揚,都沒有打動里克。他乘坐隔離艙飛往奧馬哈,治療第一週後,他終於可以與德克爾說一點話。

德克爾說:「他向我講述了他在利比里亞看到的一切,還有他認爲需要做的事情,他邊說我邊做筆記。我眼前坐著的這個人差點就死於一種最可怕的疾病,但他的全部注意力都集中在利比里亞的危機上。」

9 月 25 日,里克離開了醫院。十天後,他發燒咳嗽,不得不重返醫院。他的左眼變得模糊不清,肌肉摸上去像鋸末。

起初,他只能在固定自行車上騎三分鐘。

到了感恩節,他開始渴望回到利比里亞。

一月份,他再一次回到了蒙羅維亞。

黛比說,「你必須認識到,上帝讓他們成爲這樣的人」。她和里克是同一種類型的人,當大火、子彈和致命傳染病襲來之時,別人紛紛跑路,他卻迎面直上。「我記得在我們結婚之初就意識到,他的慷慨是一種屬靈恩賜,這不僅體現在金錢上,還包括他的所有。我必須時刻牢記,你不能消滅聖靈的感動,聖靈會感動一個人,讓他發揮自己的屬靈恩賜。」

黛比說,「你必須認識到,上帝讓他們成爲這樣的人」。她和里克是同一種類型的人,當大火、子彈和致命傳染病襲來之時,別人紛紛跑路,他卻迎面直上。「我記得在我們結婚之初就意識到,他的慷慨是一種屬靈恩賜,這不僅體現在金錢上,還包括他的所有。我必須時刻牢記,你不能消滅聖靈的感動,聖靈會感動一個人,讓他發揮自己的屬靈恩賜。」

有時,配偶、父母、兄弟姐妹、子女和朋友的擔心和等待是否會讓他們感到爲難?

她說:「是的,丈夫是醫生,他總是願意隨時隨地給人看病。這讓我有點心煩。但我必須讓自己也變得慷慨起來,儘管這並不是我的恩賜。我必須讓神的慷慨通過他傾瀉出來。通過讓他發揮他的屬靈恩賜,我也學會慷慨。」

她告訴福音聯盟,這就是「完全降服,不對上帝的引領添加任何附加條件」。

菲爾德寫道:「薩克拉夫婦並沒有按部就班地走上受過良好教育的現代西方專業人士的既定人生道路, 他們也不是唯一拋棄了這種生活方式的人......」。

他列舉了一些例子:傑夫·佩里(Jeff Perry)在視網膜脫落後仍堅守在南蘇丹農村地區,決心「不管右眼是否瞎掉」,他都要繼續工作。斯蒂芬·福斯特(Stephen Foster),不管是眼鏡蛇、武裝士兵企圖綁架他的護士,還是兒子得了小兒麻痹症,這些都不能阻擾他繼續在安哥拉服務。拉斯·懷特(Russ White),先是差點死於膿毒性休克,後來又差點死於腦部感染,但現在他依然在肯尼亞兢兢業業地工作。

德克爾說:「當宣教士不再覺得自己身處異國他鄉、與陌生人爲伍時,一件瘋狂的事發生了。這裡就成了他們的家。這裡的人就成了自己人,成了我們的家人。」

就許多方面而言,這是一個比原生家庭更強大的家庭。他們是屬靈上的弟兄姐妹,因爲拯救人的性命、靈命而團結在一起。

作爲一名基督徒,里克 「爲了幫助那些需要他關注的人,會付出額外的努力」。在 ELWA 負責艾滋病項目的利比里亞護士雷切爾·哈里斯(Rachelle Harris)說,「許多艾滋病病毒呈陽性的病人在與里克醫生接觸後找到了希望,里克醫生告訴他們,儘管他們的情況很糟糕,但他們仍然可以活下去,並成爲他們想成爲的人。有時,他甚至會和他們一起哭泣......他的影響給迷茫疲憊之人帶來了希望」。

里克說:「我熱愛利比里亞文化,我完全浸潤在其中,我了解它」。他的利比里亞方言說的十分地道,讓人以爲他把電話交給了當地人。「我喜歡教書。我喜歡改變人們的生活。」

里克說:「我熱愛利比里亞文化,我完全浸潤在其中,我了解它」。他的利比里亞方言說的十分地道,讓人以爲他把電話交給了當地人。「我喜歡教書。我喜歡改變人們的生活。」

里克的工作還沒有結束。利用格爾森·勒查姆獎的 50 萬美元獎金,他計劃培訓家庭醫學專業的學生——利比里亞每 1.5 萬人中仍然只有一名醫生。他打算安裝太陽能發電設備,這樣醫院就能用上更便宜的電。他還打算建立一個重症監護室——這對於一個幾乎沒有資源治療外傷患者、高血壓孕婦或患病新生兒的國家來說至關重要。

菲爾德說:「薩克拉夫婦的委身代表了宣教事業的最高境界——對一個民族、一個地方、一個機構,付出徹底的愛和徹底的犧牲。」每當我聽到這樣的故事時,我總會想起《路得記》的第 1 章,路得對拿俄米說:「你往哪裡去,我也往那裡去;你在哪裡住宿,我也在那裡住宿;你的國就是我的國,你的神就是我的神。 你在哪裡死,我也在那裡死,也葬在那裡。除非死能使你我相離!不然,願耶和華重重地降罰與我。」

黛比告訴福音聯盟,在里克的朋友和家人中,「我想不出有誰說過『不要回去』」。

德克爾說:「我爲他這樣做感到驕傲。我們仰賴神大能的良善。我們很知道會發生什麼。沒人能保證他會活下來,對肯特和南希來說,也是如此——但我們都會說,這是一件值得獻出生命的事。」

譯:變奏曲;校:JFX。原文刊載於福音聯盟網站:'Worth Laying Down Your Life': The Missionary Adventures of Rick Sacra.